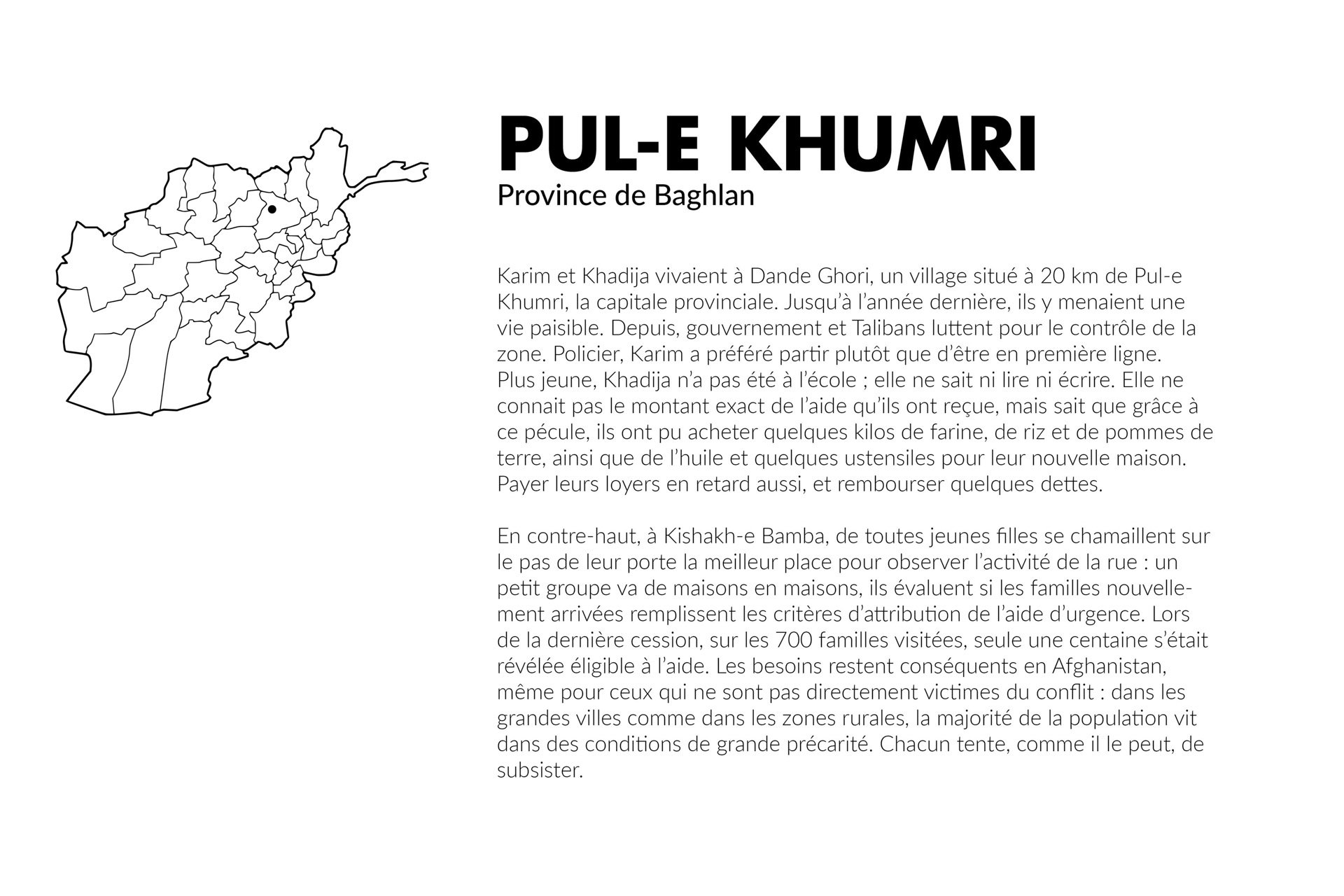

Près de quarante ans de conflits ont durement éprouvé l’Afghanistan. Malgré les objectifs de stabilisation du pays annoncés par la communauté internationale, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. L’année 2016 a d’ailleurs été une année particulièrement sanglante tandis que 2017 a commencé dans la violence. Les civils ont payé un lourd tribut, de même que les structures de santé et les humanitaires. Les vagues de violence successives ont provoqué de vastes déplacements de population, tant à l’intérieur du pays que vers les pays voisins (Iran et Pakistan).

"J?ai perdu ma femme il y a cinq ans. Elle a fait une crise d?appendicite. Le medecin etait trop loin, nous n?avons pas pu l?emmener a la clinique."

"Quand nous sommes arrives, nous n?avions rien mis a part cette couverture qui est pour ma fille. Elle a 15 ans. Il y a deux ans elle est tombee d?un mur et depuis, elle est boiteuse."

"J?ai eu beaucoup de souffrances dans ma vie. Mes parents sont morts il y a cinq ans, je n?ai ni frere ni s?ur ici ? je suis seule. Mon mari est mort egalement, et je dois m?occuper de nos cinq enfants. Si je n?avais pas eu a affronter tout cela, je n?aurais pas commence a chiquer du tabac, le naswar. Cela m?aide a diminuer ma douleur et porter ce fardeau, a etre moins triste."

"Nous n?avons pas de fuel pour nous chauffer. Alors, tout ce que nous trouvons, nous le brulons. Si nous ne brulions pas le moindre petit morceau de bois que nous trouvons, nous mourrions de froid. Sans aide, nous serions morts l?hiver dernier."

Shahrak Mahajeren

"Ce sont des cartons d?emballage de jus de fruits que vous voyez sur le mur. Les gens riches les boivent. Nos enfants les recuperent : nous les decoupons pour les utiliser comme des petits rangements."

Shahrak Mahajeren

Dara Qazi.

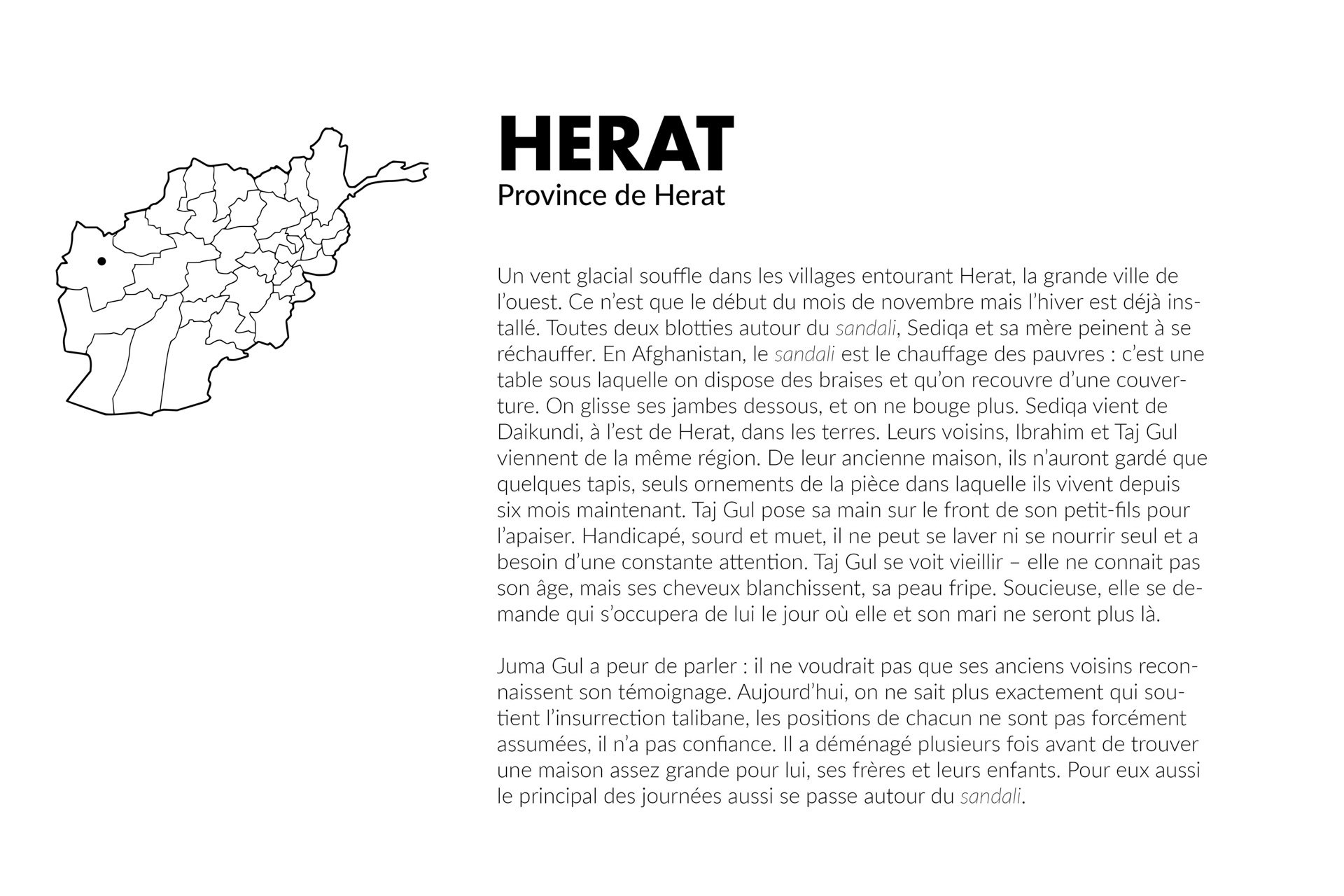

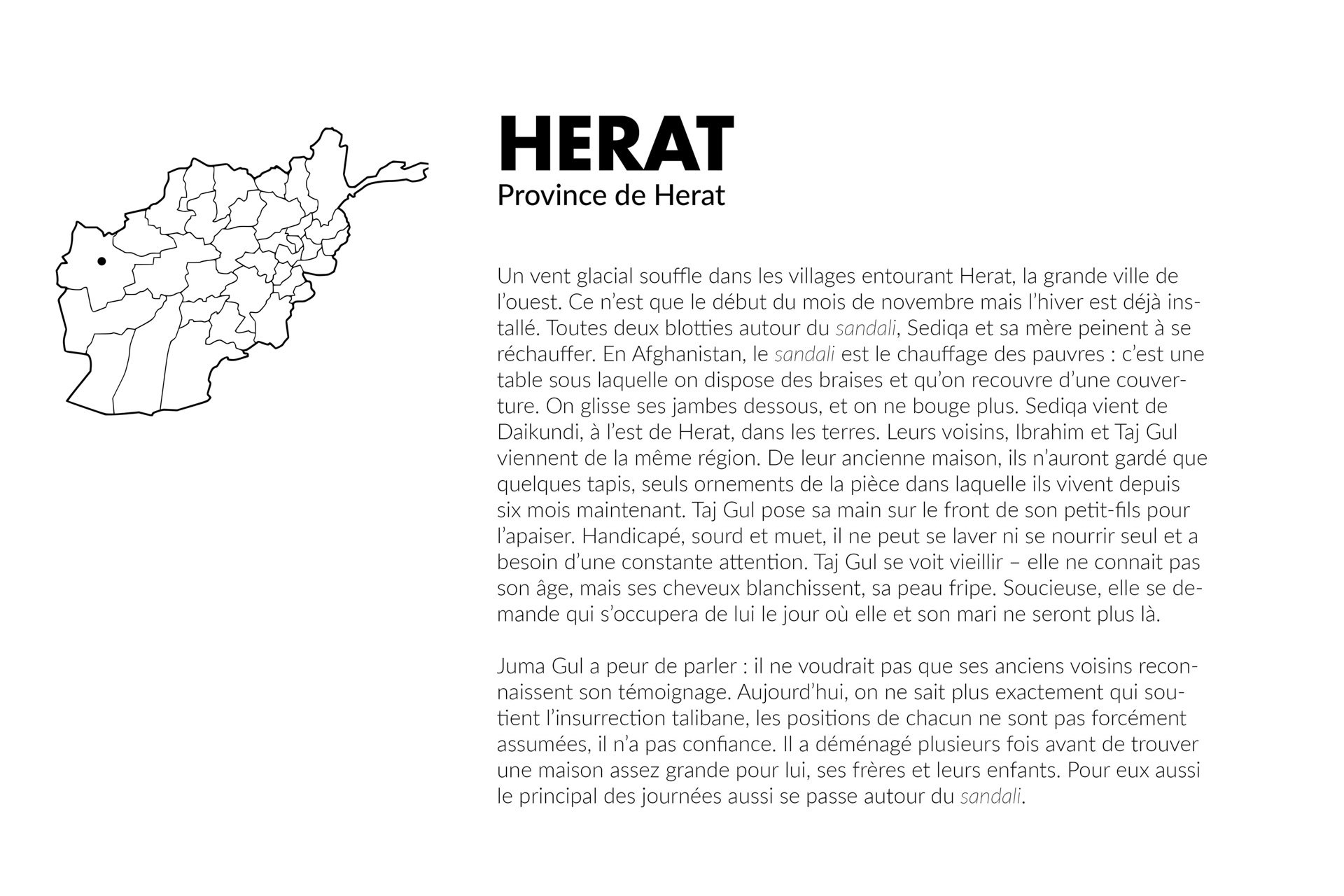

"C?est un "sandali", nous l?avons trouve en ville. Nous nous rechauffons ainsi l?hiver : nous mettons du charbon sous la petit table et nous asseyons autour. Nous sommes pauvres, comment pourrions-nous faire autrement ?"

"J?ai deux malades qui reposent sur mes epaules : ma vieille mere et ma fille malade. J?aimerais pouvoir passer de bons moments, avoir une vie remplie de joie, plus legere. Au moins ici, je suis au calme et rassuree. Mes enfants peuvent aller dehors sans crainte, et chercher du travail. Nous sommes en securite, et d?une certaine maniere, cela me rend heureuse."

"Je ne me sens pas etranger ici, nous sommes arrives il y a quelques mois, je me suis habitue maintenant et nos voisins nous aident autant qu?ils le peuvent ? ils sont pauvres eux aussi. La-bas nous n?avions ni terrain, ni maison, ni betail ; nous n?avions rien. Nous sommes venus avec ces deux couvertures pour nos enfants et un peu de vaisselle, nous n?avions rien d?autre. Nous sommes mieux ici."

"Les Talibans sont arrives dans notre village. Puis le gouvernement est venu nous demander pourquoi nous n?avions rien dit. Mais si nous les avions informes, les Talibans nous auraient reprimandes a leur tour pour avoir parle au gouvernement. Il fallait choisir son camp : les Talibans ou le gouvernement, mais d?un cote comme de l?autre, nous aurions eu des problemes. Nous avons donc decide de partir."

"Nous n?avons pas recu de menaces directes mais ils ont brule un village entier juste a cote du notre. Nous avons pris peur, tout le village est parti, et nous aussi."

Ghulam Rassoul and his family, Kunduz IDPs, now living in Mazar, Balkh province.

"Nous habitions Chehl Dokhtaran, un village un peu excentre de la ville. Il y avait beaucoup de combats autour ; nos c?urs battaient a tout rompre des que nos enfants etaient un peu en retard en rentrant de l?ecole. Tous les jours, nous nous demandions s?ils allaient rentrer vivants ou pas. Peut-etre que si nous avions des terres et une vie construite la-bas, nous serions restes. Mais nous n?avions rien de ca, j?etais un simple chiffonnier ; nous n?avions rien a perdre. Ici, au moins, il y a des ecoles et nous sommes en securite."

Ghulam Rassoul and his family, Kunduz IDPs, now living in Mazar, Balkh province.

"Nous ne pouvons pas rester plus que quelques jours, nous devons trouver un autre toit ensuite. C?est difficile de louer une maison ici, les prix sont chers. Nous ne vivions pas ensemble a Kunduz mais ici, nous sommes obliges de rester ensemble. "Nous ne pouvons pas rester plus que quelques jours, nous devons trouver un autre toit ensuite. C?est difficile de louer une maison ici, les prix sont chers. Nous ne vivions pas ensemble a Kunduz mais ici, nous sommes obliges de rester ensemble. Avec l?argent que nous avons recu, nous allons pouvoir deposer une caution d?un mois et acheter de quoi nous installer un peu plus confortablement, comme des couvertures et du charbon."

Ghulam Rassoul and his family, Kunduz IDPs, now living in Mazar, Balkh province.

"Nous avons choisi de venir ici car Mazar n?est pas trop eloignee de Sar-e Pol. Et elle est plus securisee, si on la compare aux autres grandes villes des provinces autour, comme Faryab ou Kunduz."

"Nous sommes nombreux a vivre dans les alentours ; il y a peut-etre 150 familles installees. Nous avons migre tous ensemble. Au debut, nous dormions sous des tentes mais petit a petit, nous nous installons. Nous avons trouve cette maison, nous sommes huit familles a habiter dedans. Chacun a apporte avec lui quelques meubles ou ustensiles, et comme ca, nous partageons le tout."

"Je n'ai pas etudie a l'ecole, comment pourrais-je etre en mesure de vous expliquer la situation? Je sais seulement qu'avant, lorsque la securite etait meilleure, les gens pouvaient circuler jour et nuit, alors qu?aujourd?hui c'est different, c'est la guerre.C'est pour cette raison que nous sommes venus."

"Ma fille est malade depuis trois ans, oui cela fait maintenant trois ans. Elle a un impetigo sur la nuque, nous avons fait des tests au laboratoire, les docteurs nous ont dit qu?il fallait operer et que cela nous couterait entre 30 et 40 000 Afghanis (420-560?). Mais meme 5000 Afghanis, nous ne pourrions pas les depenser, alors comment en trouver 40 000?Alors ca reste comme ca. Il continuera de grossir et lui creera des problemes plus tard. C?est une certitude, il va lui nuire, il peut bloquer ses vaisseaux ou affecter son cerveau. Cela creera un probleme, mais nous ne pouvons compter que sur Dieu, nous n'avons pas d'autre choix."

"De laquelle de nos souffrances veux-tu que je te parle? De notre pauvrete? De celle d?etre refugie? De la douleur d?une nation entiere? Je ne sais meme pas par ou je devrais commencer? Regarde dans quelle situation nous sommes, mes enfants sont miserables. Regarde mes pieds, ils sont tellement sales. Regarde-moi, je n?ai rien, ni eau, ni pots pour ranger, ni quoique ce soit, rien, je n?ai rien. Nous sommes bloques ici, misereux, mais si nous rentrons a Kunduz, de quoi allons-nous vivre?"

Awara.

"Quand la tempete eclate, elle emporte tout avec elle ; nous-memes chancelons et essayons de rester debout. Qu?allons-nous faire quand il y aura de la neige? Nous allons mourir cette annee ; personne ne survivra."

"Il y a besoin de main d??uvre ici et c?est facile de trouver un terrain vague dans les environs ou s?installer. Des proches connaissaient cet endroit, nous avons ete nombreux de notre communaute a venir ici. Certains sont partis s?installer dans le desert et d?autres dans des maisons vides. A Kaboul, meme pour vivre sur un terrain en friche, on doit le louer et nous n?en avions pas les moyens."

Babrak.

"Les derniers affrontements ont dure six ou sept jours. Tout a ete detruit la-bas, nos jardins, nos maisons. Nous sommes alles jusqu?au bazar a pied et de la nous avons pris une voiture et sommes partis dans le premier village voisin, Foolad Khan. Nous avons des proches qui y vivent, ce sont de bons musulmans, ils nous ont accueilli pour trois ou quatre nuits : ils nous ont offert du pain et un endroit ou dormir. Puis nous avons trouve cette maison, mais jusqu?a present, nous n?avons pas encore pu payer notre loyer."

Babrak.

Babrak's.

"Ce sont des bolanis, c?est une recette typique en Afghanistan. Ce sont des sortes de galettes frites, nous les preparons avec des pommes de terres ou des legumes. Nous cuisinons principalement des pommes de terres et des haricots, nous ne pouvons pas acheter de viande, peut-etre une fois dans le mois."

Babrak.

Babrak's.

"Ce sont des enfants, ils sont heureux la ou nous le sommes. Mais depuis que je suis ne, je n?ai pas connu l?Afghanistan en paix, il y a toujours des conflits de part et d?autre du pays. Quand Maydan Shahr est calme, alors il y a des combats a Kaboul, et si ce n?est pas a Kaboul, c?est a Jalalabad, ou a Gardez ? que sais-je encore. Ce qui est sur, c?est qu?il y a tout le temps des affrontements en cours quelque part. Je ne me souviens pas d?avoir un jour ecoute la radio sans entendre qu?au moins une personne avait ete tuee."

Lal Ghamai.

"Nous trouvons du travail pour un jour, mais restons sans rien pour les deux jours qui suivent. L?hiver arrive et nous n?avons pas de vetements chauds, nous n?avons pas de couverture, ni de chaussures ou de manteaux pour nos enfants : nous n?avons pas les moyens d?en acheter. Rends-toi compte : quand je travaille, je gagne 350 Afghanis par jour (5?) ; avec ca je suis tout juste capable d?acheter des legumes et de la farine, un peu de the. Je n?ai pas de quoi economiser pour bien preparer l?hiver."

Lal Ghamai.

Lal Ghamai's.

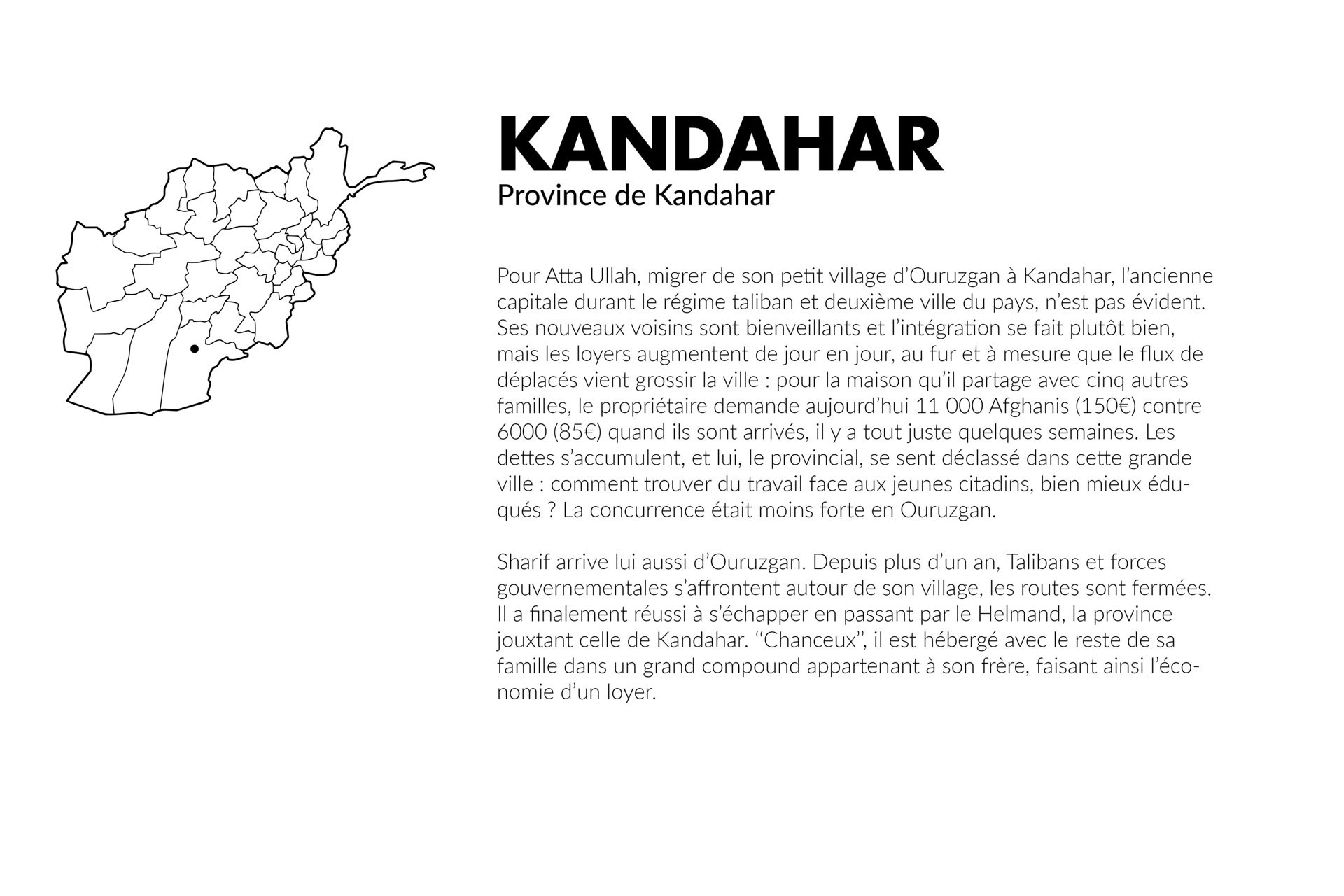

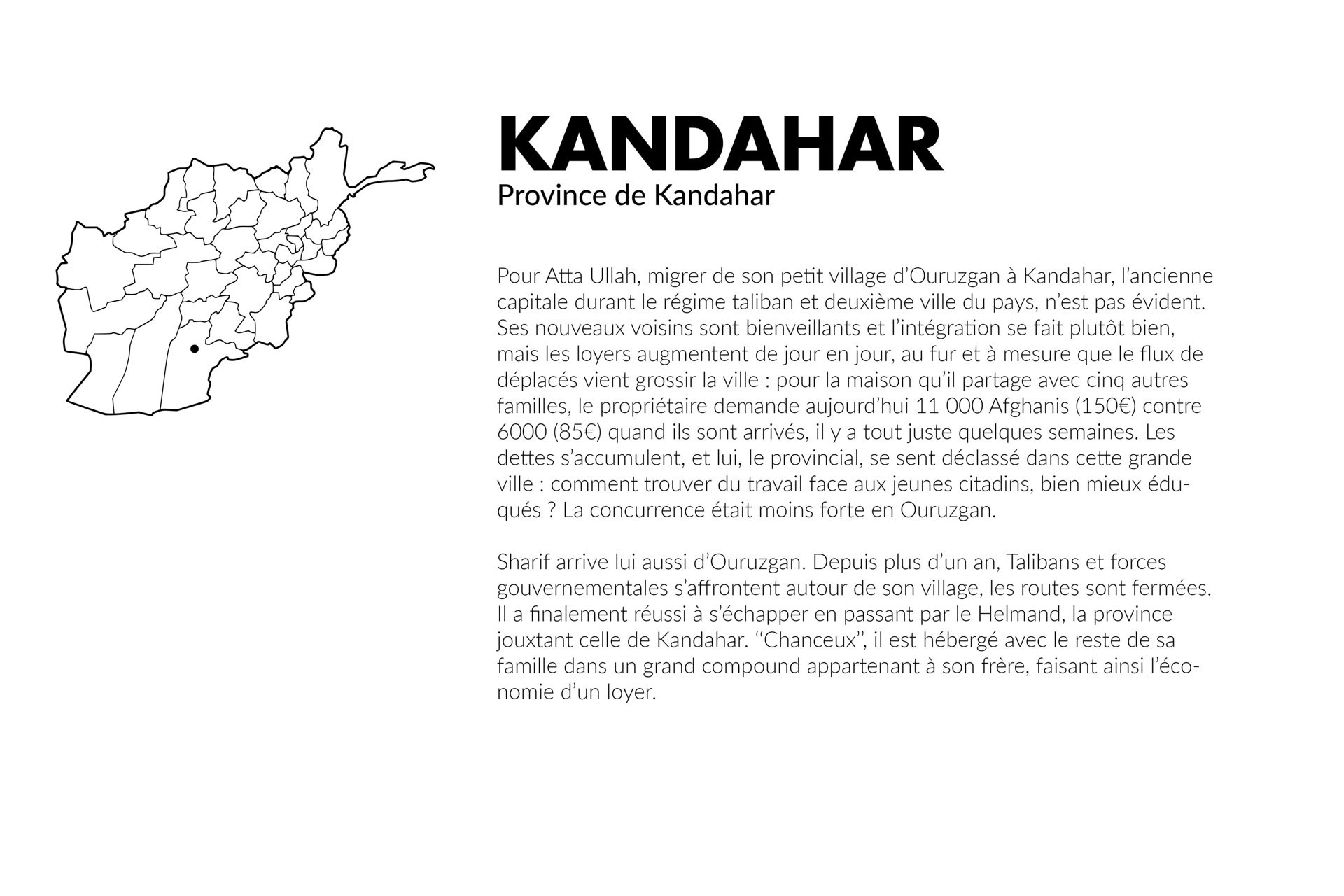

"La plupart des gens ici sont sans emploi. Nous meme, nous n?avons rien. Nous ne faisons rien, n?allons nulle part, nous n?en avons pas les moyens.Nous avions une belle vie en Ouruzgan, nous etions pauvres mais heureux. C?etait notre terre natale, celle de nos proches ; c?etait chez nous. Je travaillais dans le secteur public : au moins, je pouvais emmener mes enfants se faire soigner."

"L?acces a l?education etait limite en Ouruzgan, si on compare avec Kandahar. Il y avait moins de gens diplomes et pour les gens comme moi c?etait facile de trouver du travail. Mais ici, il y a beaucoup de jeunes, tres bien formes : ils ont les moyens d?etre embauches. Face a eux, nous n?avons aucun espoir de trouver un emploi, alors nous restons a la maison."

"Un de mes fils a ete tue. Ils ont coupe les pieds et les mains de mon autre fils de 14 ans. Mes beaux-freres ont ete tues et ma belle-mere est restee seule. Nous nous sommes echappes avec des orphelins de notre famille et nous sommes sauves. Ce garcon que vous voyez ici vit avec nous. Il est orphelin, ses freres et son pere ont ete tues."

"La vue est belle d?ici. Nous sommes sur le point culminant et nous pouvons voir toute la ville, ca me plait. Mais faire des allers-retours en ville est complique et j?ai avant tout besoin de travailler. Nous n?avons pas d?eau non plus. Il y a un puits mais il est a sec, nous sommes contraints d?aller en puiser plus bas, generalement nous envoyons nos enfants. Si Dieu le veut, ces mauvais jours prendront bientot fin."

Alam Gul.

"Daesh a succede aux Talibans. Ils se sont battus, les ont vaincu et ont capture tout le district d?Atchin. Les commerces etaient tous fermes, la plupart de nos voisins ont ete tues ou blesses. Ce n?etait plus possible de rester, nous avons du partir."

Alam Gul.

"Mon fils est retourne une fois dans notre village, pour voir dans quel etat etait notre maison : les murs se sont effondres dans deux pieces et les autres sont sur le point de tomber. Tout est detruit, on ne peut plus y vivre. Nos biens ont ete pilles par Daesh et par les civils encore sur place? Il n?y a plus rien la bas, alors mon fils est rentre."

Qatan.

"Avec l?argent recu, nous avons paye nos dettes. Mais nous n?avons plus d?argent et nous ne trouvons pas d?emploi, il n?y a pas de travail.J?ai emprunte ce lit a quelqu?un, nous ne possedons rien. Nous avons seulement cette couverture pour toute la maisonnee et nous n?avons rien a nous mettre. Nous sommes miserables, nous n?avons rien ici, ni couverture, ni rien, seulement nos problemes."

Qatan.

"Nous ne sommes pas en mesure de payer le loyer de cette maison ; nous allons devoir partir et nous installer quelque part dans le desert ? n?importe ou, la ou nous pourrons installer nos tentes librement, sans avoir a payer. Pourrions nous recevoir deux tentes supplementaires? c?est possible? Celles-ci ne sont pas suffisantes, nous avons besoin de plus de tentes ; nous sommes maintenant huit familles a vivre ensemble."

Alam Gul.

"Je ne suis pas capable de parler correctement, j?ai constamment l?esprit embrouille, si je parle je ne peux pas rester debout. J?ai beaucoup de medicaments, j?en prends souvent.Quand je reste seule, je me mets a penser et la nuit derniere j?ai tellement pleure que je me suis evanouie. Quand il y a des gens autour, je n?y pense pas autant. Mais quand je suis seule, je pense a lui ; meme quand je prie je pense a lui."

Hussein Zari.

"Ils l?ont enleve trois jours avant le Ramadan. Nous etions chez nous, ils sont venus et l?ont emmene. Nous l?avons cherche, en vain ; et aujourd?hui nous ne savons pas s?il est encore vivant, nous n?avons aucune nouvelle. Je m?efforce de penser que Dieu me le ramenera? Autour, les gens me disent ??Ma s?ur, fais ton deuil, il est mort depuis longtemps, quelqu?un t?aurait contactee sinon??. Mais je ne veux pas leur donner raison."

Hussein Zari.

L’année 2016 représente un nouveau record en termes de mouvement de population : plus de 630 000 personnes ont fui leur village vers des lieux plus sûrs, plus de 560 000 Afghans ont quitté le Pakistan. Poussés à rentrer dans leur pays d’origine après parfois plus de 30 ans d’absence, on estime qu’au total ce sont 5,7 millions de ses Afghans exilés qui sont aujourd’hui de retour et ont de graves difficultés à s’établir, à se loger, à subvenir à leurs besoins et à avoir accès à des services de base. En outre, les fréquentes vagues de sécheresse et des catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain, séismes) rendent le quotidien de millions de familles à travers le pays toujours plus difficile. Les Nations Unies estiment à plus de 250 000 le nombre de personnes affectées par les catastrophes naturelles chaque année, dans les différentes régions d’Afghanistan.

Financé par la Commission européenne (ECHO), le programme ERM (mécanisme de réponse d’urgence) permet à un réseau d’organisations humanitaires actives à travers tout le pays (ACF, ACTED, DRC, DACAAR, PIN, NRC, Première Urgence Internationale, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL) de disposer de suffisamment de ressources (personnel qualifié, trésorerie, articles non-alimentaires, logements d’urgence, équipements hydrauliques et sanitaires d’urgence) pour répondre en urgence aux besoins humanitaires des populations touchées par une catastrophe ou un conflit. Les familles les plus vulnérables reçoivent ainsi une protection spécifique. Depuis janvier 2016, le projet ERM a permis d’aider et de répondre aux besoins de 90 550 personnes à travers le pays.

Pour alerter sur cette crise oubliée, la Commission européenne a chargé Action contre la Faim d’organiser une exposition photographique et de réaliser un site Internet dédié permettant de montrer au grand public le difficile quotidien des familles afghanes, leurs besoins et les réponses apportées par les organisations humanitaires. Trois mois de reportage auprès des bénéficiaires du programme ERM ont permis de collecter des photos et des témoignages rares de ces Afghans oubliés, qui survivent tant bien que mal aux quatre coins du pays. Un témoignage intime et pudique qui permet d'entrevoir la réalité quotidienne de ces familles qui font face à un avenir incertain.

Une commande de Action contre la Faim et ECHO, exposée à Paris et à Kaboul, publiée sous forme de catalogue et rassemblée dans un site internet dédié.

Textes et photos Sandra Calligaro - 2017