La question de la transmission au Rwanda, 30 ans après le génocide contre les Tutsis de 1994.

Produit pour Libération avec la journaliste Maria Malagardis.

La question de la transmission au Rwanda, 30 ans après le génocide contre les Tutsis de 1994.

Produit pour Libération avec la journaliste Maria Malagardis.

Depuis 2017, la province de Cabo Delgado, située dans le nord-est du Mozambique, est en proie à une insurrection djihadiste dirigée par le groupe Ansar Al-Sunna, localement connu sous le nom d'Al-Shabab (« les jeunes » en arabe), affilié à l'État islamique depuis 2019. Cette situation a engendré une grave crise humanitaire, avec plus d'un million de personnes déplacées, selon le HCR, rendant l'accès aux soins de santé et aux besoins essentiels extrêmement difficile.

En 2021, le site du mégaprojet gazier de la péninsule d'Afungi à Palma, partiellement exploité par Total Energies, a été attaqué. Selon le journaliste d'investigation Alex Perry, l'attaque a entraîné la mort ou la disparition de près de 1 200 personnes, faisant de cet incident l'un des plus meurtriers depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Ces derniers mois, une résurgence des attaques a été observée, la situation se resserrant autour de Pemba, la capitale provinciale, où de nombreuses personnes déplacées ont trouvé refuge. L'armée mozambicaine n'a pas été en mesure de défendre cette région riche en ressources, malgré l'aide de l'armée rwandaise. Les conséquences de cette guerre sont dévastatrices.

Pour Linda, une habitante ayant fui les attaques à Cabo Delgado, « l'armée ne défend pas les villageois mais les ressources. »

Produit pour Le Monde Afrique avec la journaliste Margaux Solinas.

Reportage sur les conséquences du séisme dans la province d'Al-Haouz au Maroc, qui a causé près de 3 000 morts dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023.

Pour Le Monde.

Entre 1969 et 1973, 1 050 hectares du parc national des Volcans au Rwanda ont été défrichés pour faire place à des plantations de pyrèthre, un insecticide naturel puissant. Aujourd'hui, ces fameuses plantes ne peuvent plus pousser au pied de la forêt mystique des Virunga, en raison du changement climatique et de la surpopulation. Le gouvernement a décidé de restaurer les arbres endémiques et les gorilles des montagnes à travers un projet d'extension du parc, estimé à plus de 255 millions de dollars. Le parc national des Volcans, créé en 1925, est le premier parc national en Afrique. C'est l'un des rares endroits où l'on peut observer les derniers gorilles des montagnes. Un safari pour passer une heure à leurs côtés coûte 1 500 dollars par personne. Le parc borde également la frontière sensible avec la République Démocratique du Congo (RDC), où un conflit fait rage derrière la chaîne volcanique. Des groupes rebelles armés sont en effet établis dans les Virunga, côté RDC, obligeant l'armée rwandaise à accompagner les touristes lors de leurs safaris.

Dans l'un des pays africains à la densité de population la plus élevée par kilomètre carré, la population augmente rapidement, et les villages remplacent les anciens champs de pyrèthre. À la suite de ce projet d'extension, de nombreux habitants doivent abandonner leurs terres et leurs maisons. Ils sont alors relogés dans des villages dits « modèles », construits de toutes pièces par le gouvernement. Bien que, depuis 2005, l'État rwandais consacre près de 10 % des revenus du tourisme à l'investissement dans les infrastructures pour les habitants locaux, cette expropriation perturbe profondément le mode de vie des villageois, les privant de leurs pratiques agricoles.

Produit pour La Vie avec la journaliste Margaux Solinas.

À Grenoble, l’association CoMet’ aide les femmes victimes de violence à reprendre confiance en elles et à s’émanciper, par la pratique de la randonnée.

Commande pour la Fondation de France.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, c’est près de 1,2 millions de réfugiés Ukrainiens qui ont été enregistré en Pologne. Les hommes n’étant pas autorisés à quitter le pays, les femmes se retrouvent bien souvent seules avec leurs enfants. Dans deux centres d’accueils de la région de Cracovie (Grabie et Wolno Nam), pendant que les enfants participaient aux sessions de jeux d’Amel-Humacoop, certaines d’entre- elles ont accepté de partager le récit de leurs exils.

Manifestations contre la présence militaire française au Mali.

Bamako, février 2022. Pour Le Monde.

En Pologne, depuis juin dernier, un mur de acier s'étend sur 186 kilomètres le long de la frontière biélorusse.

En effet, depuis avril 2021, le régime d'Alexandre Loukachenko exerce une pression migratoire sur cette frontière en organisant l'arrivée de migrants sur son territoire et en les poussant à rejoindre l'Europe. En 2021, près de 17 000 personnes ont tenté de franchir cette frontière. Bien que le nombre de tentatives ait considérablement diminué, des centaines de personnes continuent d'essayer de rejoindre l'Europe.

Pour empêcher les exilés d'entrer en Pologne, le gouvernement polonais a construit un mur anti-intrusion. Son coût est estimé à 350 millions d'euros. La frontière a également été militarisée et équipée de systèmes de surveillance électronique. Des scientifiques ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences environnementales, car le mur traverse la forêt de Białowieża, la dernière forêt primaire d'Europe, qui abrite un écosystème unique avec de nombreuses espèces protégées, comme le dernier bison d'Europe. Le mur a aussi divisé la population locale, profondément affectée par l'état d'urgence qui interdit l'accès, sur les 400 kilomètres de frontière, aux médias, aux ONG et aux personnes extérieures à la région de Podlachie.

Selon l'ONG polonaise "Grupa Granica", au moins 28 personnes sont mortes à cette frontière en tentant de rejoindre l'Europe.

Produit pour Le Monde.

Sélection de portraits de commande réalisés pour la presse.

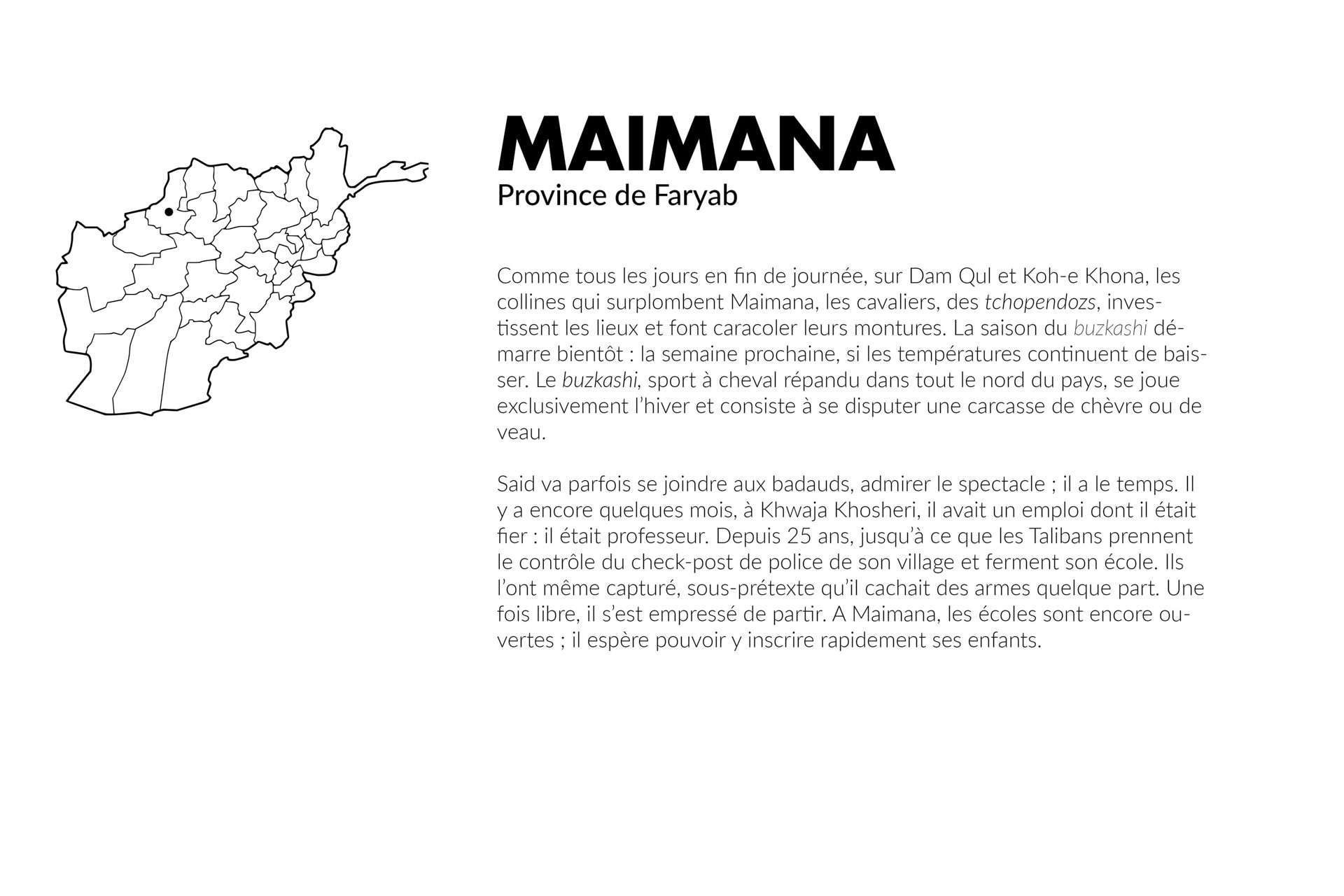

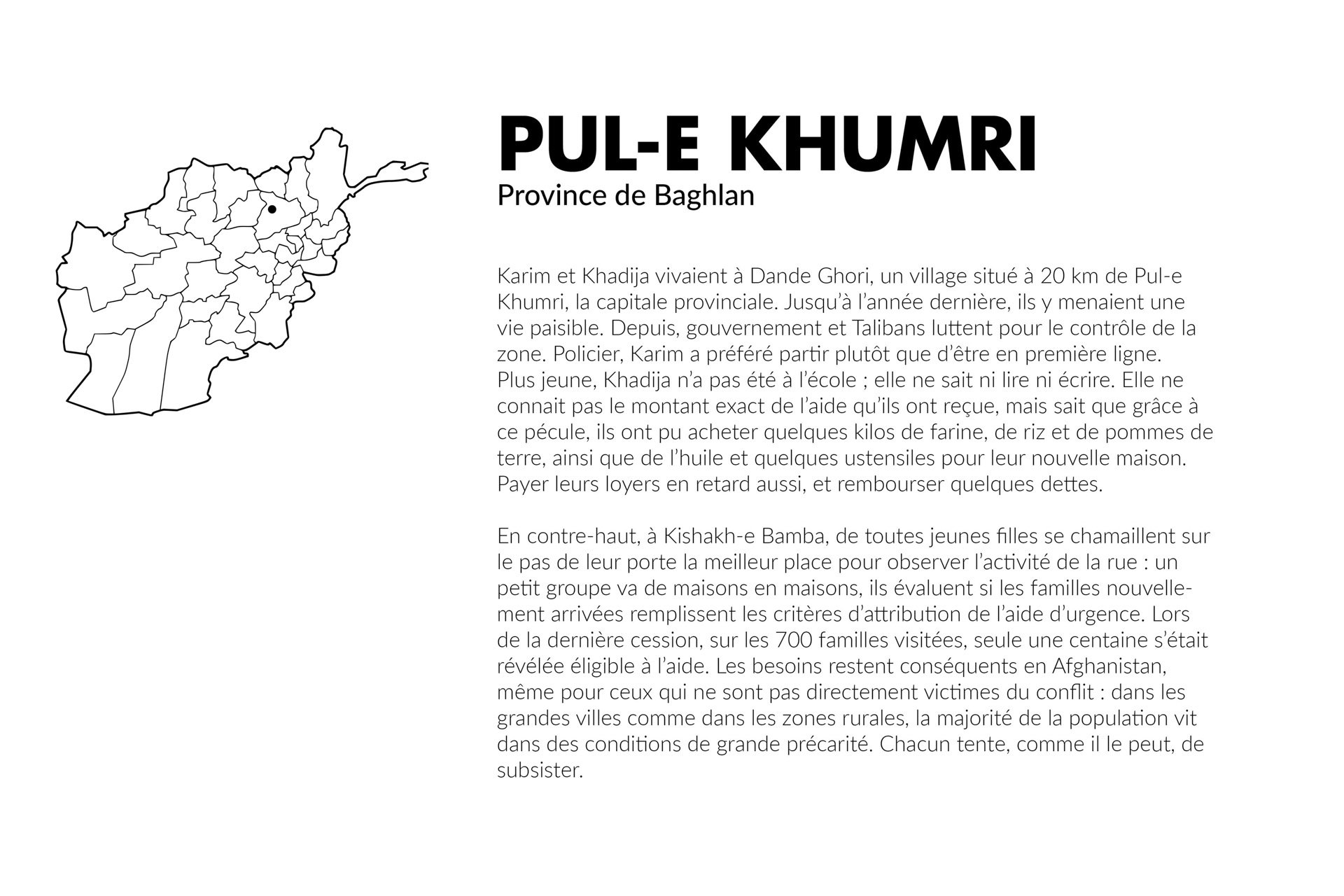

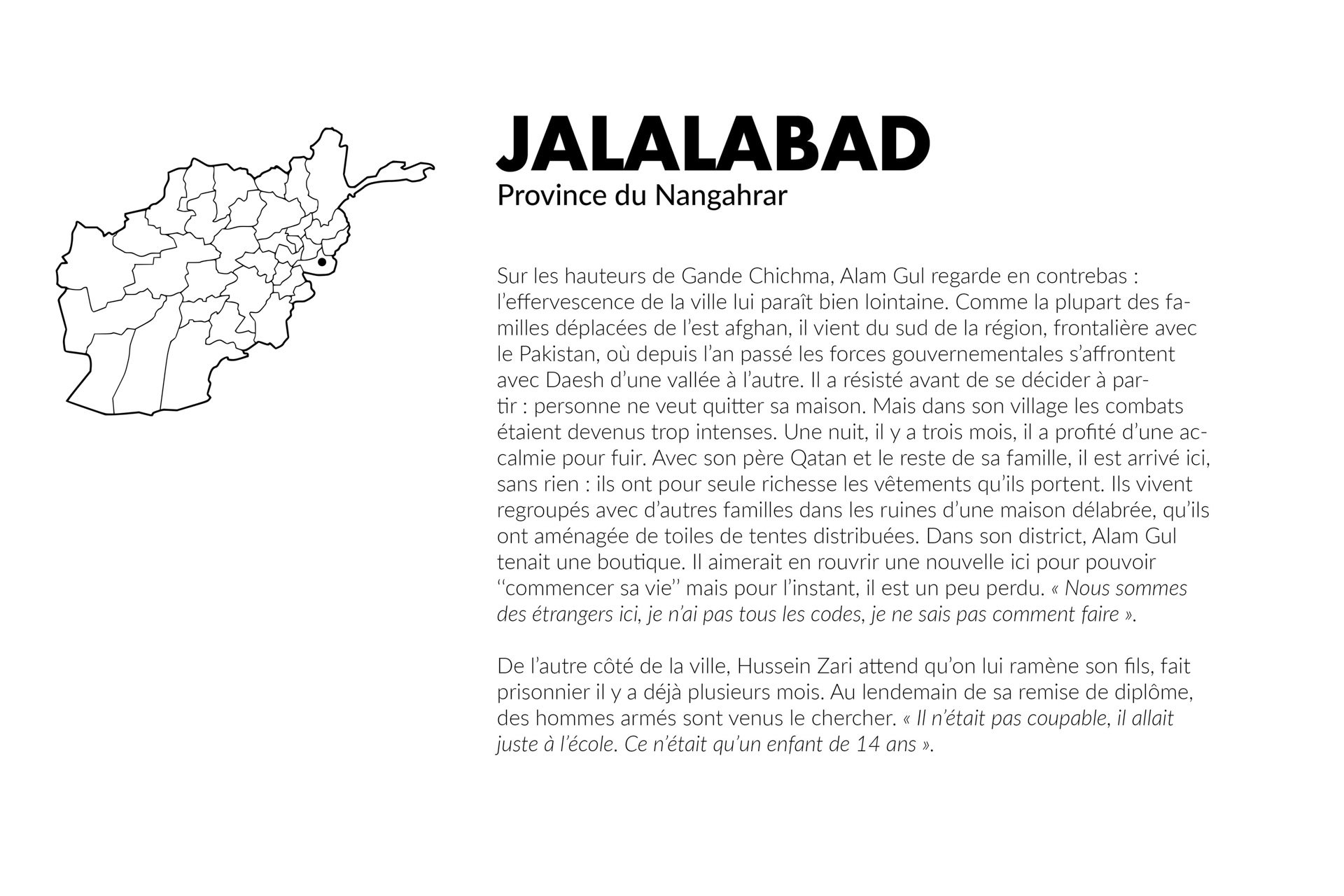

Près de quarante ans de conflits ont durement éprouvé l’Afghanistan. Malgré les objectifs de stabilisation du pays annoncés par la communauté internationale, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. L’année 2016 a d’ailleurs été une année particulièrement sanglante tandis que 2017 a commencé dans la violence. Les civils ont payé un lourd tribut, de même que les structures de santé et les humanitaires. Les vagues de violence successives ont provoqué de vastes déplacements de population, tant à l’intérieur du pays que vers les pays voisins (Iran et Pakistan).

"J?ai perdu ma femme il y a cinq ans. Elle a fait une crise d?appendicite. Le medecin etait trop loin, nous n?avons pas pu l?emmener a la clinique."

"Quand nous sommes arrives, nous n?avions rien mis a part cette couverture qui est pour ma fille. Elle a 15 ans. Il y a deux ans elle est tombee d?un mur et depuis, elle est boiteuse."

"J?ai eu beaucoup de souffrances dans ma vie. Mes parents sont morts il y a cinq ans, je n?ai ni frere ni s?ur ici ? je suis seule. Mon mari est mort egalement, et je dois m?occuper de nos cinq enfants. Si je n?avais pas eu a affronter tout cela, je n?aurais pas commence a chiquer du tabac, le naswar. Cela m?aide a diminuer ma douleur et porter ce fardeau, a etre moins triste."

"Nous n?avons pas de fuel pour nous chauffer. Alors, tout ce que nous trouvons, nous le brulons. Si nous ne brulions pas le moindre petit morceau de bois que nous trouvons, nous mourrions de froid. Sans aide, nous serions morts l?hiver dernier."

Shahrak Mahajeren

"Ce sont des cartons d?emballage de jus de fruits que vous voyez sur le mur. Les gens riches les boivent. Nos enfants les recuperent : nous les decoupons pour les utiliser comme des petits rangements."

Shahrak Mahajeren

Dara Qazi.

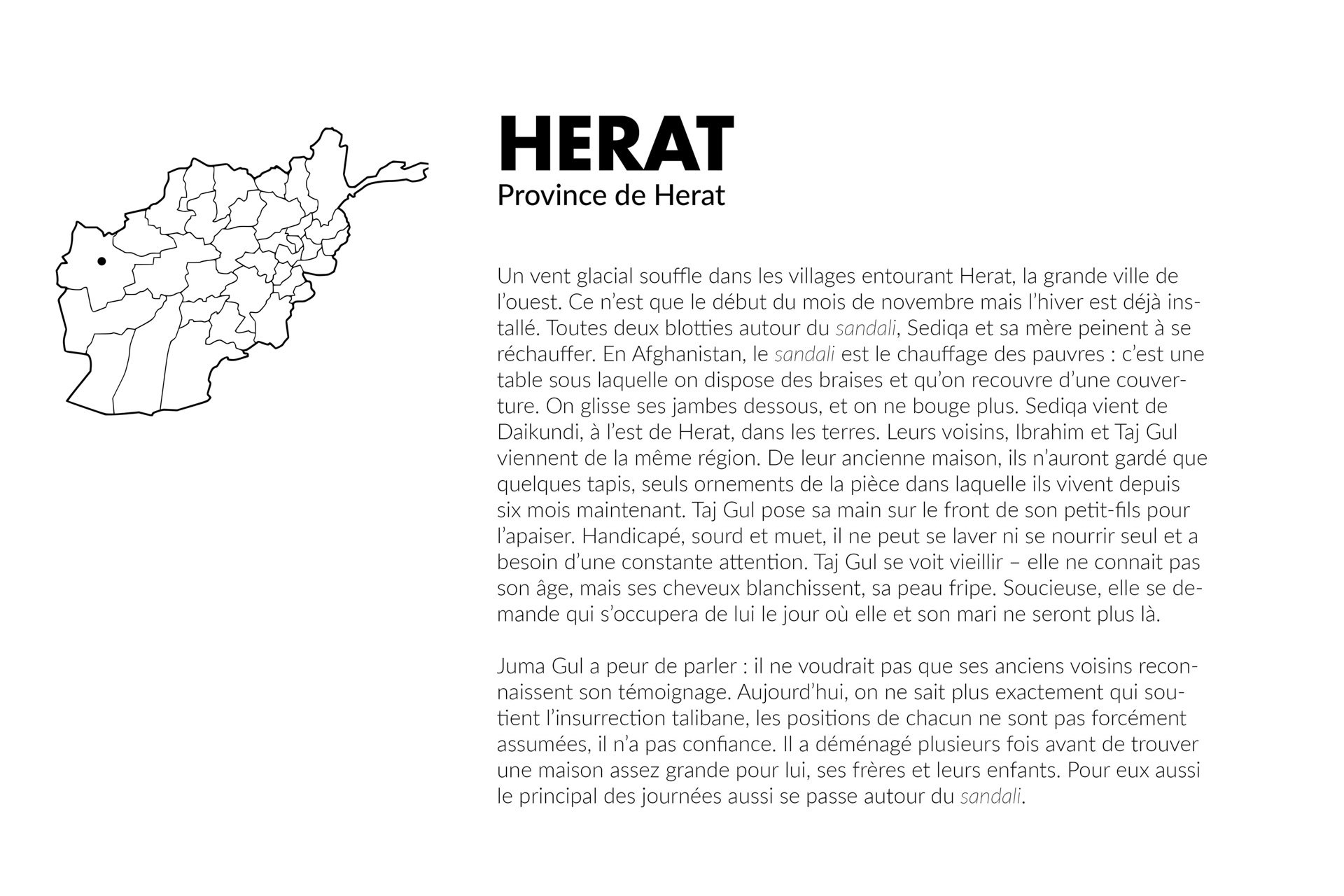

"C?est un "sandali", nous l?avons trouve en ville. Nous nous rechauffons ainsi l?hiver : nous mettons du charbon sous la petit table et nous asseyons autour. Nous sommes pauvres, comment pourrions-nous faire autrement ?"

"J?ai deux malades qui reposent sur mes epaules : ma vieille mere et ma fille malade. J?aimerais pouvoir passer de bons moments, avoir une vie remplie de joie, plus legere. Au moins ici, je suis au calme et rassuree. Mes enfants peuvent aller dehors sans crainte, et chercher du travail. Nous sommes en securite, et d?une certaine maniere, cela me rend heureuse."

"Je ne me sens pas etranger ici, nous sommes arrives il y a quelques mois, je me suis habitue maintenant et nos voisins nous aident autant qu?ils le peuvent ? ils sont pauvres eux aussi. La-bas nous n?avions ni terrain, ni maison, ni betail ; nous n?avions rien. Nous sommes venus avec ces deux couvertures pour nos enfants et un peu de vaisselle, nous n?avions rien d?autre. Nous sommes mieux ici."

"Les Talibans sont arrives dans notre village. Puis le gouvernement est venu nous demander pourquoi nous n?avions rien dit. Mais si nous les avions informes, les Talibans nous auraient reprimandes a leur tour pour avoir parle au gouvernement. Il fallait choisir son camp : les Talibans ou le gouvernement, mais d?un cote comme de l?autre, nous aurions eu des problemes. Nous avons donc decide de partir."

"Nous n?avons pas recu de menaces directes mais ils ont brule un village entier juste a cote du notre. Nous avons pris peur, tout le village est parti, et nous aussi."

Ghulam Rassoul and his family, Kunduz IDPs, now living in Mazar, Balkh province.

"Nous habitions Chehl Dokhtaran, un village un peu excentre de la ville. Il y avait beaucoup de combats autour ; nos c?urs battaient a tout rompre des que nos enfants etaient un peu en retard en rentrant de l?ecole. Tous les jours, nous nous demandions s?ils allaient rentrer vivants ou pas. Peut-etre que si nous avions des terres et une vie construite la-bas, nous serions restes. Mais nous n?avions rien de ca, j?etais un simple chiffonnier ; nous n?avions rien a perdre. Ici, au moins, il y a des ecoles et nous sommes en securite."

Ghulam Rassoul and his family, Kunduz IDPs, now living in Mazar, Balkh province.

"Nous ne pouvons pas rester plus que quelques jours, nous devons trouver un autre toit ensuite. C?est difficile de louer une maison ici, les prix sont chers. Nous ne vivions pas ensemble a Kunduz mais ici, nous sommes obliges de rester ensemble. "Nous ne pouvons pas rester plus que quelques jours, nous devons trouver un autre toit ensuite. C?est difficile de louer une maison ici, les prix sont chers. Nous ne vivions pas ensemble a Kunduz mais ici, nous sommes obliges de rester ensemble. Avec l?argent que nous avons recu, nous allons pouvoir deposer une caution d?un mois et acheter de quoi nous installer un peu plus confortablement, comme des couvertures et du charbon."

Ghulam Rassoul and his family, Kunduz IDPs, now living in Mazar, Balkh province.

"Nous avons choisi de venir ici car Mazar n?est pas trop eloignee de Sar-e Pol. Et elle est plus securisee, si on la compare aux autres grandes villes des provinces autour, comme Faryab ou Kunduz."

"Nous sommes nombreux a vivre dans les alentours ; il y a peut-etre 150 familles installees. Nous avons migre tous ensemble. Au debut, nous dormions sous des tentes mais petit a petit, nous nous installons. Nous avons trouve cette maison, nous sommes huit familles a habiter dedans. Chacun a apporte avec lui quelques meubles ou ustensiles, et comme ca, nous partageons le tout."

"Je n'ai pas etudie a l'ecole, comment pourrais-je etre en mesure de vous expliquer la situation? Je sais seulement qu'avant, lorsque la securite etait meilleure, les gens pouvaient circuler jour et nuit, alors qu?aujourd?hui c'est different, c'est la guerre.C'est pour cette raison que nous sommes venus."

"Ma fille est malade depuis trois ans, oui cela fait maintenant trois ans. Elle a un impetigo sur la nuque, nous avons fait des tests au laboratoire, les docteurs nous ont dit qu?il fallait operer et que cela nous couterait entre 30 et 40 000 Afghanis (420-560?). Mais meme 5000 Afghanis, nous ne pourrions pas les depenser, alors comment en trouver 40 000?Alors ca reste comme ca. Il continuera de grossir et lui creera des problemes plus tard. C?est une certitude, il va lui nuire, il peut bloquer ses vaisseaux ou affecter son cerveau. Cela creera un probleme, mais nous ne pouvons compter que sur Dieu, nous n'avons pas d'autre choix."

"De laquelle de nos souffrances veux-tu que je te parle? De notre pauvrete? De celle d?etre refugie? De la douleur d?une nation entiere? Je ne sais meme pas par ou je devrais commencer? Regarde dans quelle situation nous sommes, mes enfants sont miserables. Regarde mes pieds, ils sont tellement sales. Regarde-moi, je n?ai rien, ni eau, ni pots pour ranger, ni quoique ce soit, rien, je n?ai rien. Nous sommes bloques ici, misereux, mais si nous rentrons a Kunduz, de quoi allons-nous vivre?"

Awara.

"Quand la tempete eclate, elle emporte tout avec elle ; nous-memes chancelons et essayons de rester debout. Qu?allons-nous faire quand il y aura de la neige? Nous allons mourir cette annee ; personne ne survivra."

"Il y a besoin de main d??uvre ici et c?est facile de trouver un terrain vague dans les environs ou s?installer. Des proches connaissaient cet endroit, nous avons ete nombreux de notre communaute a venir ici. Certains sont partis s?installer dans le desert et d?autres dans des maisons vides. A Kaboul, meme pour vivre sur un terrain en friche, on doit le louer et nous n?en avions pas les moyens."

Babrak.

"Les derniers affrontements ont dure six ou sept jours. Tout a ete detruit la-bas, nos jardins, nos maisons. Nous sommes alles jusqu?au bazar a pied et de la nous avons pris une voiture et sommes partis dans le premier village voisin, Foolad Khan. Nous avons des proches qui y vivent, ce sont de bons musulmans, ils nous ont accueilli pour trois ou quatre nuits : ils nous ont offert du pain et un endroit ou dormir. Puis nous avons trouve cette maison, mais jusqu?a present, nous n?avons pas encore pu payer notre loyer."

Babrak.

Babrak's.

"Ce sont des bolanis, c?est une recette typique en Afghanistan. Ce sont des sortes de galettes frites, nous les preparons avec des pommes de terres ou des legumes. Nous cuisinons principalement des pommes de terres et des haricots, nous ne pouvons pas acheter de viande, peut-etre une fois dans le mois."

Babrak.

Babrak's.

"Ce sont des enfants, ils sont heureux la ou nous le sommes. Mais depuis que je suis ne, je n?ai pas connu l?Afghanistan en paix, il y a toujours des conflits de part et d?autre du pays. Quand Maydan Shahr est calme, alors il y a des combats a Kaboul, et si ce n?est pas a Kaboul, c?est a Jalalabad, ou a Gardez ? que sais-je encore. Ce qui est sur, c?est qu?il y a tout le temps des affrontements en cours quelque part. Je ne me souviens pas d?avoir un jour ecoute la radio sans entendre qu?au moins une personne avait ete tuee."

Lal Ghamai.

"Nous trouvons du travail pour un jour, mais restons sans rien pour les deux jours qui suivent. L?hiver arrive et nous n?avons pas de vetements chauds, nous n?avons pas de couverture, ni de chaussures ou de manteaux pour nos enfants : nous n?avons pas les moyens d?en acheter. Rends-toi compte : quand je travaille, je gagne 350 Afghanis par jour (5?) ; avec ca je suis tout juste capable d?acheter des legumes et de la farine, un peu de the. Je n?ai pas de quoi economiser pour bien preparer l?hiver."

Lal Ghamai.

Lal Ghamai's.

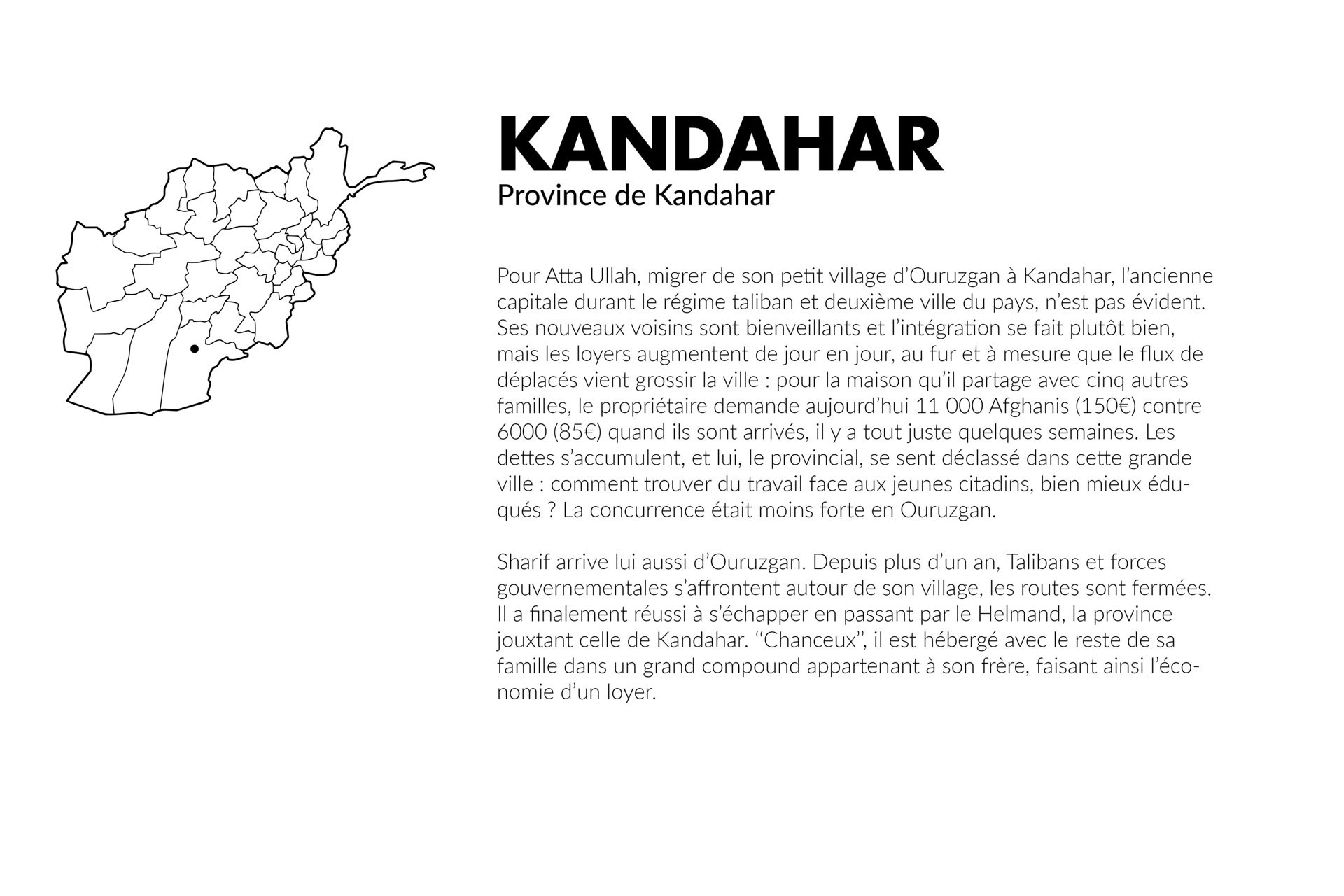

"La plupart des gens ici sont sans emploi. Nous meme, nous n?avons rien. Nous ne faisons rien, n?allons nulle part, nous n?en avons pas les moyens.Nous avions une belle vie en Ouruzgan, nous etions pauvres mais heureux. C?etait notre terre natale, celle de nos proches ; c?etait chez nous. Je travaillais dans le secteur public : au moins, je pouvais emmener mes enfants se faire soigner."

"L?acces a l?education etait limite en Ouruzgan, si on compare avec Kandahar. Il y avait moins de gens diplomes et pour les gens comme moi c?etait facile de trouver du travail. Mais ici, il y a beaucoup de jeunes, tres bien formes : ils ont les moyens d?etre embauches. Face a eux, nous n?avons aucun espoir de trouver un emploi, alors nous restons a la maison."

"Un de mes fils a ete tue. Ils ont coupe les pieds et les mains de mon autre fils de 14 ans. Mes beaux-freres ont ete tues et ma belle-mere est restee seule. Nous nous sommes echappes avec des orphelins de notre famille et nous sommes sauves. Ce garcon que vous voyez ici vit avec nous. Il est orphelin, ses freres et son pere ont ete tues."

"La vue est belle d?ici. Nous sommes sur le point culminant et nous pouvons voir toute la ville, ca me plait. Mais faire des allers-retours en ville est complique et j?ai avant tout besoin de travailler. Nous n?avons pas d?eau non plus. Il y a un puits mais il est a sec, nous sommes contraints d?aller en puiser plus bas, generalement nous envoyons nos enfants. Si Dieu le veut, ces mauvais jours prendront bientot fin."

Alam Gul.

"Daesh a succede aux Talibans. Ils se sont battus, les ont vaincu et ont capture tout le district d?Atchin. Les commerces etaient tous fermes, la plupart de nos voisins ont ete tues ou blesses. Ce n?etait plus possible de rester, nous avons du partir."

Alam Gul.

"Mon fils est retourne une fois dans notre village, pour voir dans quel etat etait notre maison : les murs se sont effondres dans deux pieces et les autres sont sur le point de tomber. Tout est detruit, on ne peut plus y vivre. Nos biens ont ete pilles par Daesh et par les civils encore sur place? Il n?y a plus rien la bas, alors mon fils est rentre."

Qatan.

"Avec l?argent recu, nous avons paye nos dettes. Mais nous n?avons plus d?argent et nous ne trouvons pas d?emploi, il n?y a pas de travail.J?ai emprunte ce lit a quelqu?un, nous ne possedons rien. Nous avons seulement cette couverture pour toute la maisonnee et nous n?avons rien a nous mettre. Nous sommes miserables, nous n?avons rien ici, ni couverture, ni rien, seulement nos problemes."

Qatan.

"Nous ne sommes pas en mesure de payer le loyer de cette maison ; nous allons devoir partir et nous installer quelque part dans le desert ? n?importe ou, la ou nous pourrons installer nos tentes librement, sans avoir a payer. Pourrions nous recevoir deux tentes supplementaires? c?est possible? Celles-ci ne sont pas suffisantes, nous avons besoin de plus de tentes ; nous sommes maintenant huit familles a vivre ensemble."

Alam Gul.

"Je ne suis pas capable de parler correctement, j?ai constamment l?esprit embrouille, si je parle je ne peux pas rester debout. J?ai beaucoup de medicaments, j?en prends souvent.Quand je reste seule, je me mets a penser et la nuit derniere j?ai tellement pleure que je me suis evanouie. Quand il y a des gens autour, je n?y pense pas autant. Mais quand je suis seule, je pense a lui ; meme quand je prie je pense a lui."

Hussein Zari.

"Ils l?ont enleve trois jours avant le Ramadan. Nous etions chez nous, ils sont venus et l?ont emmene. Nous l?avons cherche, en vain ; et aujourd?hui nous ne savons pas s?il est encore vivant, nous n?avons aucune nouvelle. Je m?efforce de penser que Dieu me le ramenera? Autour, les gens me disent ??Ma s?ur, fais ton deuil, il est mort depuis longtemps, quelqu?un t?aurait contactee sinon??. Mais je ne veux pas leur donner raison."

Hussein Zari.

L’année 2016 représente un nouveau record en termes de mouvement de population : plus de 630 000 personnes ont fui leur village vers des lieux plus sûrs, plus de 560 000 Afghans ont quitté le Pakistan. Poussés à rentrer dans leur pays d’origine après parfois plus de 30 ans d’absence, on estime qu’au total ce sont 5,7 millions de ses Afghans exilés qui sont aujourd’hui de retour et ont de graves difficultés à s’établir, à se loger, à subvenir à leurs besoins et à avoir accès à des services de base. En outre, les fréquentes vagues de sécheresse et des catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain, séismes) rendent le quotidien de millions de familles à travers le pays toujours plus difficile. Les Nations Unies estiment à plus de 250 000 le nombre de personnes affectées par les catastrophes naturelles chaque année, dans les différentes régions d’Afghanistan.

Financé par la Commission européenne (ECHO), le programme ERM (mécanisme de réponse d’urgence) permet à un réseau d’organisations humanitaires actives à travers tout le pays (ACF, ACTED, DRC, DACAAR, PIN, NRC, Première Urgence Internationale, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL) de disposer de suffisamment de ressources (personnel qualifié, trésorerie, articles non-alimentaires, logements d’urgence, équipements hydrauliques et sanitaires d’urgence) pour répondre en urgence aux besoins humanitaires des populations touchées par une catastrophe ou un conflit. Les familles les plus vulnérables reçoivent ainsi une protection spécifique. Depuis janvier 2016, le projet ERM a permis d’aider et de répondre aux besoins de 90 550 personnes à travers le pays.

Pour alerter sur cette crise oubliée, la Commission européenne a chargé Action contre la Faim d’organiser une exposition photographique et de réaliser un site Internet dédié permettant de montrer au grand public le difficile quotidien des familles afghanes, leurs besoins et les réponses apportées par les organisations humanitaires. Trois mois de reportage auprès des bénéficiaires du programme ERM ont permis de collecter des photos et des témoignages rares de ces Afghans oubliés, qui survivent tant bien que mal aux quatre coins du pays. Un témoignage intime et pudique qui permet d'entrevoir la réalité quotidienne de ces familles qui font face à un avenir incertain.

Une commande de Action contre la Faim et ECHO, exposée à Paris et à Kaboul, publiée sous forme de catalogue et rassemblée dans un site internet dédié.

Textes et photos Sandra Calligaro - 2017

Le Nouristan est une province isolée dans les montagnes du nord-est de l’Afghanistan, très difficile d’accès. Cet ancien territoire païen réputé rebelle, jadis appelé Kafiristan, fut le dernier à être islamisé. Il conserve sa singularité, à l’écart du reste du pays bien que retombé, comme lui, sous la coupe des talibans.

Un reportage pour Géo - 2022

Texte Anne Chaon

Photos Sandra Calligaro

Des photos extraites de l'album de famille de Daoud : 14 se ses proches ont été assasinés dont son père et sa femme.

L'entrée de la vallée de Parun. Le Nuristan, « pays de la lumière » est la dernière province afghane à avoir été islamisée. Son ancien nom était d’ailleurs le « Kafirstan », le pays des « Kafirs » - les mécréants. La province fait 25 000 m2 et se loge entre l’Hindou Kouch naissant, au sud, le Panjshir et le Pakistan à l’est.

Addul Qader, chez lui, pose avec un poignard hérité de son arrière-grand-père et un grand pot en bois travaillé pour conserver le lait. Abdul Qader était soldat lors du précédent régime, il travaillait pour le NDS (National Directorate Services), les services de renseignement afghan. Symboliquement, il garde le drapeau afghan accroché dans la pièce où il reçoit les invités et refuse de la décrocher, malgré les menaces.

Le village de Kishtaki, où habite Abdul Qader.

Le bazar et centre-ville de Parun, capitale la province du Nuristan qui ressemble à un gros bourg. La totalité de la province compte environ 200 000 habitants.

Hafiz Mohammad Agha Hakim, le nouveau gouverneur de la région, est fier de dire que le Nuristan est "maintenant 100% sécurisé". Il compte d'ailleurs l'ouvrir au tourisme. Dans l'hôtel gouvernemental de Parun, on peut croiser quelques voyageurs. Zaher et Azan Ullah sont originaires de la Kunar, la province voisine. Ils sont venuq 3 jours pour "se balader et se changer les idées".

Daoud, Fazel et Mahmoud - nos 3 accompagnateurs, dans des rares restaurants de Parun. En raison de notre présence, nous sommes invités à nous assoir dans une pièce isolée de la salle principale – il est mal-venu aux hommes de se mélanger avec la gente féminine.

Dans les sous-sols d'une maison, des boiseries sacrées du temps du Kafiristan, sont encore visibles.

Des enfants jouent à l'arrière des pick-up.

Le village de Pashki

Le village de Pashki

Le village de Pashki

Une madrasa, dans la vallée de Parun.

L'école de Parun.

L'école de Parun, où les moyens manquent cruellement : les élèves étudient à même le sol, sans livre, sans stylo. Les instituteurs ne sont pas payés et ne font pas vraiment cours, ils passent de temps en temps dans les classes.

Sortie de l'école, Parun.

14 membres de la famille de Daoud ont été assasinés (dont son père et sa femm). Daoud pose ici avec son fils 16 ans aujourd'hui, mais qui avait 7 à l'époque et qui a été épargné. Daoud s'est remarié et a eu d'autres enfants depuis.

Le festival de Parun. C’est le premier depuis l’accession au pouvoir des talibans en août 2021. C’est un jour de fête : des badauds se sont regroupés autour du « maydan », le terrain vague investi pour l’occasion. Le clou du spectacle est le « buzkashi », polo rustique et brutal, qui consiste à se disputer la carcasse d’une chèvre.

Le festival de Parun. C’est le premier depuis l’accession au pouvoir des talibans en août 2021. C’est un jour de fête : des badauds se sont regroupés autour du « maydan », le terrain vague investi pour l’occasion. Le clou du spectacle est le « buzkashi », polo rustique et brutal, qui consiste à se disputer la carcasse d’une chèvre.

Le festival de Parun. C’est le premier depuis l’accession au pouvoir des talibans en août 2021. C’est un jour de fête : des badauds se sont regroupés autour du « maydan », le terrain vague investi pour l’occasion. Le clou du spectacle est le « buzkashi », polo rustique et brutal, qui consiste à se disputer la carcasse d’une chèvre.

Le festival de Parun. C’est le premier depuis l’accession au pouvoir des talibans en août 2021. C’est un jour de fête : des badauds se sont regroupés autour du « maydan », le terrain vague investi pour l’occasion. Le clou du spectacle est le « buzkashi », polo rustique et brutal, qui consiste à se disputer la carcasse d’une chèvre.

Le festival de Parun. C’est le premier depuis l’accession au pouvoir des talibans en août 2021. C’est un jour de fête : des badauds se sont regroupés autour du « maydan », le terrain vague investi pour l’occasion. Le clou du spectacle est le « buzkashi », polo rustique et brutal, qui consiste à se disputer la carcasse d’une chèvre.

Le festival de Parun. C’est le premier depuis l’accession au pouvoir des talibans en août 2021. C’est un jour de fête : des badauds se sont regroupés autour du « maydan », le terrain vague investi pour l’occasion. Le clou du spectacle est le « buzkashi », polo rustique et brutal, qui consiste à se disputer la carcasse d’une chèvre.

Le festival de Parun. C’est le premier depuis l’accession au pouvoir des talibans en août 2021. C’est un jour de fête : des badauds se sont regroupés autour du « maydan », le terrain vague investi pour l’occasion. Le clou du spectacle est le « buzkashi », polo rustique et brutal, qui consiste à se disputer la carcasse d’une chèvre.

Sur la route principale, on croise de nombreaux camions transportant du bois pour le stocker à Assad Abad.

Sur la route de Kamdesh.

A Urmul, les ruines de l'ancienne guest house du roi Zaher Shah sont reconvertis en école. Les élèves révisent avant l'arrivée de l'instituteur. Kamu, vallée de Kamdesh.

Les intérieurs du petit village de Kamu, où l'ont peut voir les colonnes sculptées, toujoirs en place.

Le Nuristan est une province qui reste isolée, difficile d’accès : il faut une douzaine d’heure pour rejoindre Parun, la capitale provinciale, depuis Kaboul. Les routes sont régulièrement inondées, obstruées par des éboulements. Ici, les crues de l'été ont emporté un bout de route et les bulldozers s'activent à rétablir le sentier.

Voyageurs croisés le long de la route qui nous mène à Kamdesh.

Le long de la route qui mène à la vallée de Kamdesh, de nombreux postes militaires et fortins sont abandonnés tout le long de la route.

Le long de la route qui mène à la vallée de Kamdesh, de nombreux postes militaires et fortins sont abandonnés tout le long de la route.

A Kaboul, Mohamed Akbar est fier de son passé et collectionne les objets nouristanis. Il a revêtu la veste traditionnelle nuristanie pour la photo.

Les objets de collection de Mohamed Akbar, à Kaboul.

L'heure de la prière, entrée du Nouristan.

Le petiit matin, dans la vallée de Parun.

Daoud, à l'heure de la prière, sur les hauteurs de la vallée de Parun.

Daoud, à l'heure de la prière, sur les hauteurs de la vallée de Parun.

Les activités dans les champs se font le plus souvent en famille : pendant que les femmes récoltent, les hommes se chargent de ramener les récoltes vers les villages (à developper)

Les activités dans les champs se font le plus souvent en famille : pendant que les femmes récoltent, les hommes se chargent de ramener les récoltes vers les villages (à développer)

Dans une des quelques 200 madrasas de la province. L'enseignement religieux est plus stiudieux que les écoles (à développer).

Le village de Tsu-Tsum, dans la vallée de Parun.

Safi Rahman, jeune paysan de 19 ans. Les écouteurs aux oreilles, il regarde le ciel, soucieux :"cela fait 14 jours qu’il pleut tous les jours, nos récoltes ramassées pourrissent"

Safi Rahman et Khalid, jeunes paysans de 19 et 20 ans. Safi Rahman, les écouteurs aux oreilles, regarde le ciel, soucieux :"cela fait 14 jours qu’il pleut tous les jours, nos récoltes ramassées pourrissent"

Bergers et vachers se réchauffent près du feu dans le "banda", le chalet d'alpage. L'été les animaux sont amenés paître dans les alpages. Le soir, bergers et vachers ramènent leurs bêtes dans les étables d'alpages appelés "bandas".Le lait est tiré et le "panir" (fromage), la "maska" (crème fraîche) et le "krout" (fromage seché) sont faits sur place.

L'été, les animaux sont amenés paître dans les alpages. Le soir, bergers et vachers ramènent leurs bêtes dans les étables d'alpages appelés "bandas". Le lait est tiré et le "panir" (fromage), la "maska" (crème fraîche) et le "krout" (fromage seché)sont faits sur place.

L'été, les animaux sont amenés paître dans les alpages. Le soir, bergers et vachers ramènent leurs bêtes dans les étables d'alpages appelés "bandas".

L'été, les animaux sont amenés paître dans les alpages. Le soir, bergers et vachers ramènent leurs bêtes dans les étables d'alpages appelés "bandas". Dans celui d'Ishtiwi, plus de 1000 bêtes y sont rassemblées chaque soir (à développer).

Les classes bondées de la "durul ulum" de Mandy. Fazul Rahman donne une cours d'enseignement religieux aux écolières en grade 9 (équivalent de la 3ème française). La pièce est bondée : elle sont 75 jeunes filles, âgées de 14 ans en moyenne, a être assises à même sol, serrant leur cahier sur leurs genoux. Les "durul ulum" sont des écoles coraniques, dans lesquelles les matières principales sont également enseignées (dari, pashto, maths). Privée, elles ne dépendent pas du gouvernement et n'ont pas de bâtiments. A Mandy, l'école a insveti une maison qui était vacante.

Les classes bondées de la "durul ulum" de Mandy. Ici les écolières du grade 8 (équivalent de la 4ème française). La pièce est bondée : elle sont 50 jeunes filles, âgées de 13 ans en moyenne, a être assises à même sol, serrant leur cahier sur leurs genoux. Les "durul ulum" sont des écoles coraniques, dans lesquelles les matières principales sont également enseignées (dari, pashto, maths). Privée, elles ne dépendent pas du gouvernement et n'ont pas de bâtiments. A Mandy, l'école a investi une maison qui était vacante (à developper)

Les classes bondées de la "durul ulum" de Mandy. Ici les écolières du grade 8 (équivalent de la 4ème française). La pièce est bondée : elle sont 50 jeunes filles, âgées de 13 ans en moyenne, a être assises à même sol, serrant leur cahier sur leurs genoux. Les "durul ulum" sont des écoles coraniques, dans lesquelles les matières principales sont également enseignées (dari, pashto, maths). Privée, elles ne dépendent pas du gouvernement et n'ont pas de bâtiments. A Mandy, l'école a investi une maison qui était vacante (à developer)

L'heure de la récréation à la "durul ulum" de Mandy. Les "durul ulum" sont des écoles coraniques, dans lesquelles un enseignement des matières principales est également enseigné (dari, pashto, maths). Privée, elles ne dépendent pas du gouvernement et n'ont pas de bâtiments. A Mandy, l'école a insveti une maison qui était vacante.

L'heure de la récréation à la "durul ulum" de Mandy. Les "durul ulum" sont des écoles coraniques, dans lesquelles les matières principales sont également enseignées (dari, pashto, maths). Privées, elles ne dépendent pas du gouvernement et n'ont pas de bâtiments. A Mandy, l'école a investi une maison qui était vacante, 250 filles y reçoivent une enseignement ( à développer)

La sortie d'école dans le village de Pahsky. Noorima et Origul, 11 ans toutes les deux.

Fin de journée dans la vallée de Parun.

La sortie d'école dans le village de Pahsky.

Dans le village de Mandy, un jeune garçon stocke le maïs récolté.

Fin de journée en période de récolte dans la vallée de Parun. Les activités dans les champs se font le plus souvent en famille : pendant que les femmes récoltent, les hommes se chargent de ramener les récoltes vers les villages.(à développer).

Esmatullah me dit avoir 42 ans, il en parait 20 de plus. Paysan, il ne travaille plus dans les champs aujourd'hui et passe la fin d'après-midi dans la vallée, avec les enfants du village (à développer)

Des enfants jouent sur une balançoire improvisée en fin d'après-midi, aux alentours du village de Tsu-Sum.

Fin de journée dans la vallée de Parun. La vallée est encaisée et le jour tombe vite.

Fin de journée en période de récolte dans la vallée de Parun. Les activités dans les champs se font le plus souvent en famille : pendant que les femmes récoltent, les hommes se chargent de ramener les récoltes vers les villages.

Les abords de Parun, au petit matin. Le Nuristan, « pays de la lumière » est la dernière province afghane à avoir été islamisée. Son ancien nom était d’ailleurs le « Kafirstan », le pays des « Kafirs » - les mécréants. La province fait 25 000 m2 et se loge entre l’Hindou Kouch naissant, au sud, le Panjshir et le Pakistan à l’est.

A la fin de l'été, les bergers quittent les "bandas" et resdescendent dans les vallées leurs troupeaux.

District de Kantiwah, au Nuristan.

Le district de Wama, ou les jardin d'Indrakun sont situés.

Dans les jardins d'Indrakun, dans le district de Wama, un taliban pose à l'endroit où était extrait le vin produit.

Dans les jardins d'Indrakun, dans le district de Wama, un taliban garde ce qui était autrefois la "charab khana", la "maison du vin" - l'endroit où était stocké le vin produit au temps du Kafiristan.

La vallée de Wama.

Fin de journée en période de récolte dans la vallée de Parun. Les activités dans les champs se font le plus souvent en famille : pendant que les femmes récoltent, les hommes se chargent de ramener les récoltes vers les villages. Ici Abdul Rahman et ses enfants (à développer).

Une jeune fille mange suce des tiges de maïs tout juste récoltés, dans la vallée de Parun.

Vallée de Parun, à la tombée du jour.

Abdul Qader, ancien soldat, est aujourd'hui redevenu fermier. A la tombée de la nuit, il ramène de son champ vers le village les haricots secs triés par les femmes.

Les abords de Parun, au petit matin. Le Nuristan, « pays de la lumière » est la dernière province afghane à avoir été islamisée. Son ancien nom était d’ailleurs le « Kafirstan », le pays des « Kafirs » - les mécréants. La province fait 25 000 m2 et se loge entre l’Hindou Kouch naissant, au sud, le Panjshir et le Pakistan à l’est.

Un check-post sur la route du Nouristan, entre Assad Abad et Parun.

Un check-post sur la route du Nouristan, entre Assad Abad et Parun.

En 2014, MSF ouvre un service de soins obstétricaux et néonatals d’urgence à Dasht-e-Barchi. C’est le seul service de ce type pour les habitants de ce quartier du sud-ouest de Kaboul, la capitale afghane.

Le 12 mai 2020, des hommes armés attaquent la maternité avec pour seul objectif de tuer des mères. Le bilan est dramatique : 24 personnes dont 15 femmes et une sage-femme décèdent sous les balles ce jour-là. 20 autres personnes sont blessées.

En décembre 2019, la photographe Sandra Calligaro s’est rendue à la maternité de Dasht-e-Barchi, quelques semaines avant cet événement tragique. Elle raconte sa rencontre avec quelques-unes de ces femmes, pour qui la maternité représentait sécurité et réconfort. Portraits croisés.

La suite du reportage à lire ici :

https://www.msf.fr/grands-formats/c-etait-dasht-e-barchi

Texte & photos Sandra Calligaro - 2020

Le ciel est bas sur Dasht-e Barchi, banlieue de l’ouest de Kaboul, la capitale afghane. Depuis le rond-point Mazari, qui en délimite l’entrée et tout le long de la route principale qui traverse le district, les étals des marchands ambulants se succèdent et se ressemblent. La densité de population est forte. Hommes et femmes se faufilent au milieu des voitures, descendent ou grimpent dans les bus et taxis collectifs, s’arrêtent faire leurs emplettes, marchandent, puis repartent.

Les habitants de Dasht-e Barchi sont principalement hazâra, une ethnie de confession chiite. En quelques années, le quartier est quasiment devenu une ville à part entière. Sa population avoisine aujourd’hui 1,2 millions de personnes. Les femmes, couvertes de tchadris, ce long voile noir porté par les chiites en Afghanistan, se mélangent à celles, plus jeunes, dont les foulards colorés dénotent dans la grisaille de l’hiver.

C’est au milieu de la frénésie de ce marché à ciel ouvert et s’étendant sur plusieurs kilomètres, que se trouve l’entrée de l’hôpital public des « 100 lits », dans lequel MSF gère la maternité.

De discrets panneaux indiquent les différents secteurs. Pour entrer dans l’hôpital, il faut franchir un sas de sécurité. Les sacs sont scannés, les personnes fouillées. A Kaboul, qui vit au rythme des attentats, on ne rentre nulle part sans se plier au protocole de vérification, pas même dans un hôpital.

Dans le quartier de Dasht-e-Barchi – longtemps épargné par les attentats visant les quartiers diplomatiques et les institutions militaires, revendiqués par les talibans – les habitants vivent depuis quelques années sous la menace de l’Etat Islamique.

En Afghanistan, les hommes et les femmes sont tenus d’observer une certaine distance dans la sphère publique. Chaque service de l’hôpital est donc scindé en deux : la partie réservée aux hommes d’un côté, celle réservée aux femmes et aux enfants de l’autre.

Au bout de l’allée principale, dans la salle d’attente jouxtant la maternité, une dizaine d’hommes égraine leurs chapelets, pour passer le temps. Les futurs pères ne sont pas autorisés à y entrer comme dans tout secteur dédié aux femmes : ils ne verront leurs enfants qu’une fois leurs compagnes sorties.

Parmi eux, Mohamad Jawad, un jeune homme de 25 ans. Il est impatient qu’on vienne lui annoncer la bonne nouvelle. Marzia, sa femme, est en salle de travail depuis la veille au soir. Il est nerveux, essaie de ne pas trop s’inquiéter, c’est son « premier ».

La maternité compte 55 lits – 30 pour les accouchements classiques, 25 pour l’unité de néonatalogie (bébés en couveuse et césariennes) – pour une centaine de personnels soignants. Chaque mois, 1 300 femmes en moyenne y donnent naissance.

En milieu de matinée, l’ambiance est paisible. La plupart des admissions se font dans la soirée. Et en l’absence de complications, les patientes repartent chez elles 6 heures après avoir accouché – c’est la norme en Afghanistan.

Après le pic nocturne, chacun s’affaire calmement : les aides-soignantes changent les draps des lits, désinfectent les sols ; les sages-femmes aident certaines mamans à donner leurs premières tétées, ou donnent à d’autres les derniers conseils avant la sortie. Les infirmières et docteurs visitent celles qui restent en observation, vérifient les paramètres vitaux.

On croise les rares hommes autorisés à entrer : si les visiteurs masculins sont interdits au sein de la maternité, les hommes sont néanmoins autorisés à côtoyer les femmes dans l’exercice de leur fonction.

Quelques heures plus tard, Marzia, la femme de Mohamad Jawad, sort de la salle d’accouchement. Le travail aura duré plus de dix-neuf heures ; elle est gardée pour l’instant en observation car Fayaz, son fils, peine à s’alimenter et éprouve des difficultés à respirer.

Sur le lit voisin, Zakia se repose. Elle aussi reste en observation. Elle a accouché de jumeaux, Abbas et Qasim, nés à 20 minutes d’intervalle. Abbas, le plus petit, est en hypoglycémie. Il a été placé en couveuse.

A 32 ans, Zakia a déjà 4 enfants et se considère chanceuse : ses accouchements ont tous été « rapides et faciles ». Pour les jumeaux, elle a été conduite en salle d’accouchement, à peine franchie la porte de la maternité. « Pour mon précédent accouchement, le travail avait déjà commencé avant même de pouvoir trouver un taxi. J’ai dû accoucher à la maison. »

Sakina, sa mère, est à ses côtés à la maternité. Elle l’accompagne, et passera quelques jours chez elle pour l’aider à s’occuper des jumeaux et des autres enfants. Un rôle pour lequel elle est rodée : Sakina est déjà grand-mère… 18 fois. « Et tous mes enfants ne sont pas encore mariés », annonce-t-elle avec fierté.

Zakia et sa famille viennent de Ghazni, une région pachtoune au sud de Kaboul où les hazâras sont minoritaires. Il y a 10 ans, ils ont préféré partir de peur que les talibans recrutent les hommes de la famille, sans travail fixe. Arrivés à Kaboul, comme beaucoup de familles hazâras venant de la province, ils se sont installés à Dasht-e-Barchi, zone excentrée et très bon marché à l’époque. Découvrez l'histoire de cette photo dans l'épisode du podcast Contrechamps qui lui est dédié.

Les maisons de Dasht-e-Barchi sont simples et discrètes, traditionnellement construites en pisé. Dans la petite pièce où elle vit avec son mari, Hosnia, 23 ans, tient fièrement sa première fille Illina. A ses côtés, les femmes de la maison s’extasient devant le nouveau-né.

Hosnia a accouché il y a deux mois. Elle est originaire de Behsud, un district hazâra de la province du Wardak, une région pauvre qui se dépeuple au fil des années. Elle et sa famille ont migré dans la capitale afghane dans l’espoir d’y trouver des opportunités de travail. Rahmat Ullah, son mari, passe ses journées dehors, à prospecter. Il est ce qu’on appelle en Afghanistan daily worker, un journalier et ne travaille pas régulièrement. Le mois dernier, il n’a réussi à être embauché que deux jours seulement. Le couple se débrouille comme il peut : ils ont des dettes à l’épicerie et auprès des voisins. Ils doivent en tout plus de 100 000 afghanis (1 170 euros).

Malgré la présence de sa belle-mère, Hosnia redoutait la douleur du travail préparatoire. « J’ai entendu dire que c’était très difficile à supporter. » Arrivée à la porte de la maternité à 18h30, Illina est née à 21h15 et la famille a pu rentrer chez elle dans la nuit, vers 3 heures du matin. « Ce n’était pas si terrible finalement. J’ai eu mal, oui, mais je ne m’en souviens déjà plus », confie-t-elle à sa belle-mère.

Après 36 heures passées à la maternité, Marzia et Mohamad Jawad sont finalement autorisés à rentrer chez eux. Le couple habite avec les parents du mari.

Mohamad Jawad souhaitait suivre des études de médecine à l’université mais, issu d’une famille modeste, n’avait pas l’argent nécessaire. Il s’est donc engagé dans l’armée où il a pu être formé. Il est maintenant assistant chirurgien sur une base militaire dans le Helmand, à 600 km au sud de Kaboul. Son salaire est de 25 000 afghanis par mois (environ 300 euros), deux fois plus que celui d’un simple fonctionnaire.

En contrepartie, Mohamad Jawad n’est pas souvent chez lui : il n’a des permissions que tous les deux à trois mois. Il a réussi à rentrer pour la naissance de son fils et repart dans une dizaine de jours. « Je suis rassuré que ma famille veille sur Marzia en mon absence, mais j’aimerais travailler moins loin pour être davantage présent, maintenant que Fayaz est là. » Mohamad Jawad espère être affecté à Kaboul, ou idéalement trouver un poste dans un établissement privé. Ce qui ne semble pas évident avec un diplôme militaire.

Avant d’être de nouveau appelé, Mohamad Jawad profite de ces quelques instants en famille. Fayaz est son premier enfant, il est heureux, le sourire ne le quitte pas. Lui en voudrait au moins trois ou quatre. Marzia, encore éprouvée par son long accouchement, répond timidement que deux serait déjà bien.

Texte & photos Sandra Calligaro

En Inde, elles sont des millions, désormais, à refuser de se plier au sacerdoce du mariage, assumant leur désir de vivre sans attaches. Nos reporters sont allées à leur rencontre, à New Dehli et dans le Rajasthan rural, au cœur d’un pays en mutation.

Un reportage pour Marie-Claire - 2019

Texte Solène Chalvon-Fioriti

Photos Sandra Calligaro

Etre une fille-mère en Sierra Leone

… Regarde dans la rue, autour de toi, il n’y a que des jeunes. Ils sont écoliers, leur uniforme coloré danse au rythme de leurs pas rapides, les chaussettes sont encore blanches, les chaussures ont déjà un voile de poussière, la peur du coup de baguette les fait courir vers leur école.

Les jeunes tu les vois assis, en groupe, au coin des rues. Peu d’entre eux semblent avoir une tâche qui les attend. Il n’y a pas de travail pour eux, les études ne sont pas pour tout le monde, la famille doit avoir de l’argent.

La vie leur échappe mais les rêves restent. Vas sur la plage, regarde les garçons jouer au foot : le foot est leur raison de vivre, leur projet, leur rêve. Ils s’entrainent tous les jours. Leur terrain peut être grand comme un mouchoir de poche entre une route et des maisons, une pente caillouteuse traversée par un chemin piétonnier, la cour d’une école, la plage quand la marée ne la fait pas disparaître, ce qui est important est d’avoir un ballon. Même s’il a déjà reçu trop de coups. Des amis pour partager ce rêve, avoir ensemble un projet à construire, un but, faute d’un avenir qui, pour peu d’entre eux, se prépare sur les bancs d’école.

Et ceux qui travaillent déjà les as-tu remarqués ? Ils aident la famille quand ils ne sont pas à l’école, le matin tôt, et le soir, ou même la nuit sombre quand on ne voit plus le chemin. Il y en a qui ne vont pas à l’école car ils sont trop pauvres, ceux–là travaillent tout le temps. Le temps pour étudier est un luxe, le temps pour jouer: ils ne l’ont jamais connu. Ils vendent de la nourriture, portent l’eau, lavent du linge, le dernier né attaché sur le dos. Ils sont en groupes. Le travail devient un jeu. Le sourire est toujours prêt à éclairer leur visage. Leurs pieds dans course frôlent la terre, légers comme s’ils allaient s’envoler. Ce sont des enfants.

Regarde-moi maintenant et écoute ce que je voudrais te dire, un murmure, au milieu des bruits de la rue, des voix fortes de ces jeunes qui gardent la force d’espérer, des premières gouttes de pluie qui tambourinent sur la terre rouge, chaude et dure de la fin de la saison sèche. Mes paroles vont raconter mon histoire, celle d une fille qui malgré les embuscades que la vie lui a tendue, s’est relevée. Parce que je ne suis pas une perdante : je me bats et je réaliserai mon rêve.

Je m’appelle Ballu, ma peau est d’un joli brun, mes cheveux sont courts, frisés. Mon physique est élancé, mes yeux sourient. La naissance de mon enfant n’a pas laissé de marques, je suis très jeune, j’aurai 20 ans cette année. Mon petit garçon a 18 mois. C’est Usman. Je suis une mère adolescente comme il y en a beaucoup dans mon pays. Je vis dans un bidonville au bord de la mer, à Freetown.

Il y a beaucoup de bidonvilles ici. Les familles sont venues des provinces du pays, pendant la guerre civile, pour vivre une vie sans violence. Là ou j’habite, ça s’appelle Soso, c’est le nom de mon ethnie qui est originaire de la région située entre la Guinée et la Sierra Leone. Nous nous sommes installés au bord de l’eau pour essayer de vivre, comme avant, tournés vers la mer, la pèche. Le vent est clément, la mer est généreuse. Nos maisons sont des cabanes construites sur des roches. A la terre, nous tournons le dos maintenant : c’est par la que la violence est arrivée. Elle fait encore peur. Les souvenirs nous réveillent la nuit.

C’est ici que je suis née. Sur une natte par terre dans une pièce sombre. L’air frais de la mer n’arrive pas jusque-là. Pourtant elle est si proche. Une vieille femme et ma grand-mère m’ont aidée à naitre et m’ont raconté. Ma mère s’occupait bien de moi. Elle est décédée il y a trois ans. Elle était encore jeune. C’est moi qui ai dû trouver l’argent pour l’amener à l’hôpital, mais elle n’a pas guéri. Je l’ai vue mourir, dans une pièce remplie de malades. Leurs familles bruyantes autour d’eux. Trop de douleur pour pouvoir faire attention aux autres. Ma grand-mère regardait en silence, me laissait près de ma mère. Elle ne savait plus pleurer.

Ici, à tout âge la mort nous guette. Nous mourrons sans savoir pourquoi. Nous tombons comme une vielle branche d’un grand arbre. Le bruit est celui de ceux qui restent, les pleurs, les cris. Nous pleurons ensemble les jours qu’il faut. Après, nous recommençons à vivre avec nos morts à côté de nous.

La plupart de mes amis ont perdu un parent, ou les deux. Les grand parents sont un cadeau rare, inattendu, fragile, ils nous dévoilent notre histoire, gardent le lien avec notre origine, la communauté. En ville la voix de la communauté se perd dans les ruelles encombrées et sales. Elle se tait devant la pauvreté qui nous enlève toute dignité, la faim qui nous étourdit.

Sans parent nous apprenons la vie de la rue. Les dangers nous les découvrons vite et ils nous laissent leurs marques pour toujours.

Mon père m’a chassée de chez lui quand il a su que j’étais enceinte. C’est cela qui arrive à beaucoup de mères adolescentes. Sa femme n’a rien dit pour lui faire changer d’avis, pour me garder, elle l’a laisse faire. Il ne voulait plus me nourrir avec mon enfant malgré le travail que je faisais. Sa femme me chargeait de toutes les tâches quotidiennes. A l’école, j’arrivais toujours en retard. Mon père est pauvre, il a 3 femmes et des enfants encore petits. Dix je crois.

Depuis mon enfance j’ai des responsabilités, comme tout autre enfant : garçon ou fille. Le matin, avant d’aller à l’école, à 6 heures, j’allais chercher l’eau avec les autres enfants, nous jouions à celui qui arriverait le premier au tuyau cassé. Au retour, avec notre seau rempli d’eau sur la tête, nous ne pouvions pas jouer. Nous devions faire attention. Le soir après l’école j’allais vendre la nourriture que ma mère avait cuisinée. D’autres enfants vendaient des fruits, des cacahouètes, des boissons. Nous transportions tout cela dans un grand plateau posé sur notre tète comme nos mères nous l’avait montré. Nous riions ensemble et nous courrions vite vers les blancs qui marchaient sur la plage, pour être le premier à leur vendre ce que nous avions. Nous restions toujours ensemble car la plage pour une fille seule c’est dangereux.

Nos parents attendaient l’argent pour acheter le riz du repas du matin. Pour certains d’entre nous c’était le seul repas de la journée.

Oui la faim et le travail je les connais bien, la fatigue, le ventre qui réclame, la tête qui tourne, le sommeil qui nous étourdit à tout moment.

e me souviens du jour, un matin tôt, où ma mère m’a envoyée seule chercher l’eau. Elle m’a dit : « tu peux y aller sans moi maintenant ». Je l’ai regardée étonnée mais elle ne faisait déjà plus attention à moi. Elle était en train d’allumer le feu. Je suis sortie, la lumière douce du petit matin et les voix des autres enfants m’ont donné du courage. Le seau n’était pas trop grand, d’autres enfants ont fait le chemin avec moi, j’avais 6 ans. Depuis j’y suis allée tous les matins avant d’aller à l’école.

J’avais à peine 18 ans quand mon fils est né, mes amies m’ont aidée et puis ma grand-mère m’a montré comment je devais devenir la mère de mon fils. Entre femmes nous nous aidons, les garçons ne se sentent pas toujours responsables de leurs enfants. Parfois leur famille nous aide ou nous accueillent quelque temps, mais nous restons en marge. La plus part du temps, les tâches les plus lourdes nous sont confiées. La loi est sensée nous protéger mais elle n’est pas respectée.

Je n’ai pas souvent eu peur dans ma vie car je suis forte. Mais quand j’ai vu Usman, mon bébé, la première fois, à sa naissance, j’ai eu peur. Peur de lui, de ma responsabilité. D’être seule. Je pensais à mes amies, leur vie continuait, la mienne s’était arrêtée à l’entrée du lycée que j’avais dû quitter. Je n’avais jamais pensé à tout cela avant. Avant de devenir mère. Enceinte une fille doit quitter l’école. Celles qui y retournent après la naissance de leur enfant sont rares. Je n’ai pas pu y retourner. Pas encore.

Maintenant j’ai presque 20 ans, je vis au même endroit. A Soso, chez un ami qui m’héberge,, avec Usman et ma petite sœur de 12 ans.

Le matin, à 6 heures, je fais le chemin de mon enfance pour chercher l’eau, au même endroit : l’eau sort du même tuyau cassé. Je regarde les enfants s’amuser avec l’eau. Maintenant je suis avec les femmes. Nous parlons pendant que nous lavons notre linge et tressons des petites nattes dans nos cheveux frisés.

Je n’ai pas peur comme mes amies seules avec un enfant. Elles ne pensent qu’à chercher un homme pour se marier dans l’espoir d’échapper à la pauvreté. Beaucoup d’entre elles ont choisi d’aller avec des hommes en échange de cadeaux, un vêtement, un téléphone portable ou un peu d’argent. Elles vivent au jour le jour, elles ne pensent pas à faire quelque chose de leur vie, n’ont pas de projets mais elles ont ce rêve auquel je ne crois pas : trouver un homme qui les entretient. Je sais qu’on ne peut pas trop attendre d’un homme.

Je suis seule et je travaille pour vivre, mon fils à élever et ma petite sœur qui va à l école. L’après midi je travaille dans un bar au bord de la mer, les clients sont en majorité des étrangers, ils laissent de bons pourboires. Je vois passer mes amis sur la plage, j’aime rester seule et regarder la mer quand il n’y a pas de clients assis aux tables.

Le week-end j’aime aller danser. Je m’habille de couleurs vives, je danse jusqu’à tard dans la nuit avec mes amies. Les garçons sont autour de nous, je suis jolie, je le sais mais je veux faire quelque chose de ma vie. Je ne veux pas penser qu’aux garçons comme mes amies. Je veux continuer mes études, terminer le lycée. Et puis, je voudrais étudier le droit. Faire respecter ces lois que peu connaissent et qu’encore moins ne respectent. Dans mon pays la femme a, dans la vie, peu de droits. Je veux que cela change pour moi, pour mon fils, pour les femmes de ce pays. Voila mon rêve, c’est pour cela que je me battrai et que je me bats déjà. Je sais que c’est ma responsabilité.

Un reportage publié dans Causette - 2014

Texte de Giovanna Winckler

Photos Sandra Calligaro

Série de portraits réalisée pour marquer les 10 ans de présence militaire en Afghanistan et exposée sur les grilles du Palais Royal à Paris.

Une commande de l’ONG Action contre la Faim

Textes et photos Sandra Calligaro - 2011

La Savoie et la Haute-Savoie disposent des meilleurs établissements français pour propulser les jeunes skieurs et skieuses au plus haut niveau. Sphères Régions a suivi Romane Miradoli et Tessa Worley le temps d’un entraînement, à Courchevel.

À l’ouverture de la saison hivernale, Sphères Régions s’est invité dans le quotidien de la famille Bouvier, qui gère un hôtel de luxe et trois restaurants dont deux étoilés au Val Claret, à Tignes. Reportage aux cotés d’un clan de gastronomes épris de produits locaux et de restauration haut de gamme.

Enquête sur le rapport à la mort chez les alpinistes professionnels de la vallée de Chamonix Mont-Blanc. Si tous connaissent les périls de la montagne, ils trouvent pourtant dans leurs ascensions tant de satisfactions qu’ils continuent de gravir les sommets. Le risque, même de mort, fait partie de la vie.

Randonnée 100% écologique imaginée au départ de la gare SNCF de Grenoble, à la rencontre des acteurs engagés du territoire du Vercors-Nord, pour un numéro spécial montagne.

Manifestations contre la présence militaire française au Mali.

Bamako, février 2022. Pour Le Monde.